Lernende aktivieren

Der Lernerfolg von Studierenden hängt maßgeblich davon ab, wie sehr sie sich auf die Inhalte und Konzepte einer Lehrveranstaltung einlassen. Es lohnt sich daher, sich Gedanken darüber zu machen, wie Sie die Aufmerksamkeit und das Interesse Ihrer Studierenden produktiv auf die Inhalte Ihrer Veranstaltung lenken können. Auf dieser Seite erhalten Sie Tipps und Informationen, wie Sie Studierende in Lehr-/ Lernsituationen aktivieren.

Seiteninhalt

- Lernaktivitäten lernförderlich gestalten

- Methoden zur Aktivierung

- Sitzungseinstiege gestalten

- Inhalte vermitteln

- Aktive Auseinandersetzung mit Inhalten fördern

- Wissen festigen & Feedback sammeln

- Anwendungsbeispiel: Interaktive Vorlesungen mit vielfältigen Lernaktivitäten

- Tools für aktivierende Methoden

Lernaktivitäten lernförderlich gestalten

Lernaktivitäten dienen der kognitiven Aktivierung, um das vertiefte Lernen zu fördern. Sie beugen durch die aktive Auseinandersetzung mit dem Stoff einer passiven Lernhaltung vor. Damit sie gezielt das Lernen unterstützen, sollten sie:

- lehr-/lernzielorientiert eingesetzt werden (Ulrich, 2020)

- motivierend gestaltet sein, indem

- Studierende Wahlmöglichkeiten erhalten (Deci & Ryan, 2002)

- Studierende Relevanz und Kompetenz dabei erleben können (Keller, 1987)

- Elaboration & nachhaltiges Lernen fördern, indem

- neues Wissen erarbeitet, mit Vorwissen verknüpft & auf neue Aufgaben angewendet wird (Ulrich, 2020)

- das eigene Vorgehen und Wissen hinterfragt werden (Dunlosky, 2013)

- das Gelernte regelmäßig überprüft wird (ebd.)

- möglichst ALLE Studierenden aktiv involvieren, um Inaktivität und soziales Faulenzen zu reduzieren (Ulrich, 2020)

- Arbeitsaufträge sollten Aufgaben für alle enthalten

- in Präsenz alle Studierenden im Auge behalten & bei Inaktivität moderierend eingreifen

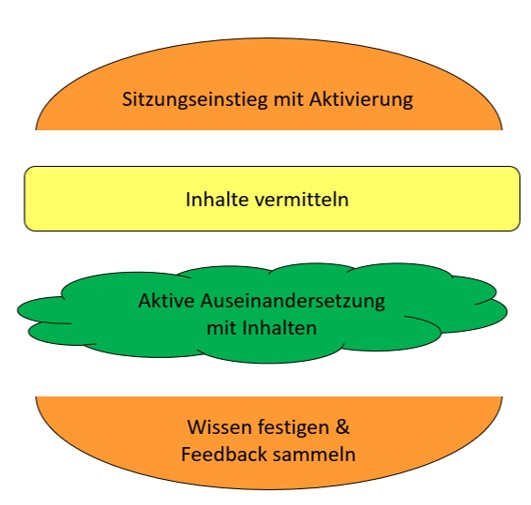

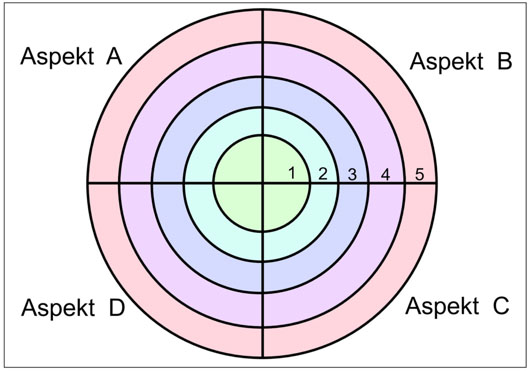

Das Sandwichmodell der Sitzungsphasen

Das auf Wahl (2013) zurückgehende Sandwich-Modell bildet typische Phasen einer Lehrveranstaltung ab.

In der Einstiegsphase geht es in Anlehnung an Wahl darum,

- das Interesse am Thema zu wecken

- die Vorkenntnisse der Studierenden zu aktivieren

- Orientierung zu geben & Transparenz zu schaffen.

Ein wesentlicher Aspekt des Sandwich Modells besteht darin, dass auf eine Phase der Wissensvermittlung stets eine Phase der aktiven Auseinandersetzung folgt. Ziel hierbei ist die Elaboration des neuen Wissens.

In der Abschlussphase gilt es schließlich

- zentrale Ergebnisse zusammenzufassen

- offene Fragen zu sammeln und zu klären

- Feedback einzuholen.

Methoden zur Aktivierung

Sie wollen mehr Infos zu einer bestimmten Aktivierungsmethode? Über diese Liste können Sie direkt zu den einzelnen Methoden springen.

Sitzungseinstiege gestalten

Bei Sitzungseinstiegen geht es neben Informationen zur Orientierung über die Sitzung insbesondere darum, Vorkenntnisse zu aktivieren und das Interesse am und die Aufmerksamkeit für das Thema interaktiv zu fördern.

…

Ausgewählte Tipps zu Beginn

In einem ersten Schritt können Sie den Studierenden die Gelegenheit geben, alles aufzuschreiben, was sie beschäftigt, und das Papier (symbolisch) für später wegzulegen. Auf diese Weise wird das Arbeitsgedächtnis der Lernenden entleert.

Um die Aufmerksamkeit zu erregen, können Sie spannende und aktivierende Schätzfragen verwenden wie z. B. „Was glauben Sie, von bis zu wie vielen Nutzer*innen gleichzeitig BBB Ende des SoSe 2021 an der UOS verwendet wurde?“

Aufmerksamkeit ist besonders dann auf Ihrer Seite, wenn es Ihnen gelingt, dass die Studierenden persönliche Bezüge zum Thema herstellen, angeregt etwa durch Fragen wie:

- Was von dem eben Gehörten widerspricht Ihrem Vorwissen oder Ihrer Erfahrung?

- Wo sehen Sie Berührungspunkte von Theorie Y zu Ihrem Alltag?

- Welche zwei Beispiele aus Ihrem Leben illustrieren Phänomen A, Theorie B etc.?

- Was möchten Sie zum Thema X persönlich erfahren? Was zu Prüfungszwecken?

…

Methoden für die Umsetzung

Sechs Richtige

Die Methode Sechs Richtige ermöglicht es Ihnen,

A. an das Vorwissen der Lernenden anzuknüpfen,

B. einen Einblick in ihren Kenntnisstand zu gewähren,

C. Lernende beim Zuhören zu aktivieren.

Bevor Sie mit einem Input beginnen, lassen Sie die Lernenden individuell oder in Zweiergruppen vermuten, welche sechs Begriffe oder Inhalte im Laufe des Inputs fallen könnten (A). Die Vermutungen können sowohl vorab besprochen als auch bloß sichtbar festgehalten werden (B). Im Rahmen einer Videokonferenz könnte die Auflistung von allen Lernenden zeitgleich im Chatfenster gepostet werden.

Bevor Sie mit einem Input beginnen, lassen Sie die Lernenden individuell oder in Zweiergruppen vermuten, welche sechs Begriffe oder Inhalte im Laufe des Inputs fallen könnten (A). Die Vermutungen können sowohl vorab besprochen als auch bloß sichtbar festgehalten werden (B). Im Rahmen einer Videokonferenz könnte die Auflistung von allen Lernenden zeitgleich im Chatfenster gepostet werden.

Während Ihres Inputs streichen die Lernenden die gefallenen Begriffe oder Inhalte von ihrer Liste (C). Sobald ein*e Lernende*r alle sechs Begriffe wahrgenommen hat, meldet sich diejenige Person nach dem BINGO-Prinzip in verabredeter Weise.

Quelle: Orbium Seminare. Munterrichtsmethode: 61 – 6 Richtige. URL: https://vt.uni-osnabrueck.de/ahflz (Stand 20.07.22)

Freewriting

Um die Vorkenntnisse der Lernenden im Rahmen eines Sitzungseinstiegs zu aktivieren, können Sie diese variantenreiche Kreativitätsmethode aus der Schreibdidaktik anwenden.

Durchführung

- alles auf ein Blatt Papier aufschreiben, was in den Sinn kommt

- unzensiert, schnell, ohne Unterbrechungen schreiben

- in ganzen Sätzen schreiben

- nicht zurückblicken, nicht durchstreichen, Geschriebenes nicht bewerten

Quellen

- TU Dresden. Schreibzentrum. Freewriting.(Stand 20.07.22)

- Peischer, A. Schreibraum Innsbruck. Freewriting. (Stand 20.07.22)

Mögliche Einsatzszenarien:

- als Einstieg in ein Thema

- Vorbereitung des Abschlusses einer LV

- zum Erinnern an ein Thema

- zum Erinnern an die Inhalte eines gelesenen Textes

- beim Schreiben von Hausarbeiten

- in der Themafindung

- zum Wiedereinstieg

- bei Schreibblockaden

- beim Beginnen eines neuen Kapitels

- zum Identifizieren der wichtigsten Kerngedanken etc.

Strukturierter Recap

Um die Vorkenntnisse der Lernenden etwa im Rahmen eines Sitzungseinstiegs zu aktivieren, können Sie einen strukturierten Recap zu Beginn einer Sitzung durchführen.

Recaps kommen aus dem filmischen Kontext (Kolkmann, o.J.) und werden für gewöhnlich am Anfang einer neuen Serienfolge gezeigt, um die Zuschauer*innen zur Vorbereitung auf die neue Folge inhaltlich abzuholen.

Auf die Lehre übertragen könnten Sie die Lernenden bitten, über etwa folgende Aspekte ca. 10 Minuten lang nachzudenken und die Antworten etwa im Chatfenster festzuhalten:

- 1 wichtige Erkenntnis

- Wie lässt sich die Erkenntnis/letzte Sitzung in die gesamte LV einordnen?

- 1 offene Frage

Als fester Bestandteil jeder Sitzung kann die Methode auch dafür sorgen, lernförderliche Routinen zu schaffen (Dunlosky, 2013).

Quellen

- Dunlosky, J. (2013). Strengthening the student toolbox: Study strategies to boost learning. American Educator, 37, 3, 12–21.

- Kolkmann, T. (o.J.). Recap – was bedeutet das bei Filmen und Serien? URL: https://vt.uni-osnabrueck.de/1vaqg (Stand 20.07.22)

Brainstorming

| Kurzbeschreibung | Im Plenum spontan und ungefiltert Begriffe zu einem Thema sammeln |

| Phase/Zweck | Einstieg in ein neues Thema oder in die Lösung eines vorgegebenen Problems |

| Geförderte Kompetenzen | Introspektion, freies Assoziieren, sich einbringen, Kreativität |

| Aufwand | gering |

| Vorbereitung | keine |

| Benötigte Materialien | Tafel, Flipchart oder Interactive Whiteboard |

| Räuml. Voraussetzungen | keine |

| Dauer | wenige Minuten |

| Teilnehmerzahl | beliebig |

| Ablauf | Auf der Tafel oder einer anderen zentralen Sichtfläche wird in der Mitte das neue Thema notiert und (z.B. durch Umkreisung) hervorgehoben. Anschließend sollen die Studierenden alle Begriffe und Ideen nennen, die ihnen spontan einfallen. Diese werden an der Tafel um das Thema herum notiert. Dabei kann es erwünscht sein, dass die Studierenden sich mit ihren Beiträgen gegenseitig beeinflussen und inspirieren. Nach einigen Minuten wird die Sammelphase beendet, und die Lehrperson lenkt die Aufmerksamkeit auf die Gesamtheit des entstandenen Tafelbildes. |

| Varianten | Wozu genau die Sammlung von Begriffen dient und wie weiter mit ihr verfahren wird, hängt vom inhaltlichen Kontext ab. In vielen Fällen wird das soweit noch unstrukturierte Feld von Begriffen, welches durch das Brainstorming entstanden ist, im Anschluss in verschiedene relevante Kategorien eingeordnet, z.B. in eine Tabelle mit entsprechenden Kategorien-Überschriften. Dadurch entwickelt sich die Sammlung weiter in Richtung eines Begriffssystems. Die Methode Brainstorming ähnelt in ihrem Zweck und ihrer Durchführung der meist digitalen Methode Word Cloud. Das Ergebnis ist in beiden Fällen eine Sammlung thematisch relevanter Begriffe, die anschließend z.B. noch in eine Mindmap überführt werden können. |

| Anmerkungen | Es kann im Verlauf des Brainstormings sinnvoll sein, dass die Lehrperson punktuell die Denkrichtung der Studierenden beeinflusst, wenn die Begriffssammlung sonst zu eng geraten würde oder sich zu stark in eine einzelne Richtung entwickelt, während andere Bereiche des Themas nicht gesehen werden. In jedem Fall sollte während des Sammelns noch keine Bewertung der Begriffe vorgenommen werden, um die Kreativität nicht einzuschränken. |

Aktive Auseinandersetzung mit Inhalten fördern

Die aktive Auseinandersetzung mit Lerninhalten ist in einer qualitativ hochwertigen Hochschullehre essenziell. Es reicht häufig nicht aus, dass Studierende Lerninhalte ausschließlich passiv konsumieren; stattdessen ist eine aktive Teilhabe am Lernprozess entscheidend, um ihre Fähigkeiten und ihr Verständnis nachhaltig zu fördern.

Nachfolgend finden Sie einige Methoden, die mit Tipps und Anwendungsbeispielen versehen sind. Diese zielen darauf ab, die aktive Auseinandersetzung der Studierenden mit den Inhalten zu stärken. Auf diese Weise können Sie den Lernprozess dynamischer und effektiver gestalten und die Studierenden dazu befähigen, die Lerninhalte tiefergehender zu reflektieren, anzuwenden und nachhaltig zu verankern.

…

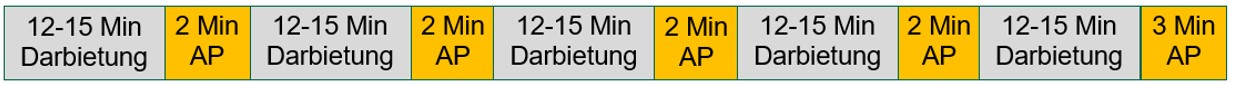

Aktive Kurzpausen

Eine sehr einfache Methode, um das aktive Lernen Ihrer Studierenden in den Sitzungen, insbesondere bei Frontalvorlesungen, zu fördern, ist der Einsatz von aktiven Kurzpausen.

Wie Bachel & Thaman (2014) zeigen, reichen schon aktive Pausen (AP) von je 2 Minuten nach 12-15 Minuten Inhaltsdarbietung aus, damit Studierende mehr vom Unterrichtsstoff behalten.

In den aktiven Pausen tauschen sich die Studierenden ausschließlich untereinander zu den gerade behandelten Inhalten aus und klären so offene Fragen und ergänzen ihre Mitschriften.

Am Ende der Sitzung schreiben sie in 3 Minuten für sich allein die Kernpunkte der Sitzung auf, dadurch wird das gerade Gelernte reaktiviert und gefestigt.

Für eine 90-minütige Sitzung können Sie 11 Minuten für diese Art aktiver Pausen (AP) einplanen:

Quelle

Bachhel, R. & Thaman, R. G. (2014). Effective use of pause procedure to enhance student engagement and learning. J Clin Diagn Res. 8(8): XM01-XM03. doi:10.7860/JCDR/2014/8260.4691

Nachdenkpausen gewähren

Wenn Sie im Unterricht Fragen an das Plenum oder an einzelne Studierende richten, wie lange warten Sie im Schnitt auf Antworten? Es lohnt sich, diesen Aspekt bewusst in den Blick zu nehmen, da (Schul-)Lehrende nach einer Frage im Schnitt nur 1 Sekunde auf eine Antwort der Lernenden warten (Cotton, 1989). Lernende benötigen jedoch mehr Zeit zum Nachdenken nach einer gestellten Frage (Ulrich, 2020):

- sie müssen die Frage zunächst verstehen

- sie dann durchdenken

- und – sofern sie eine Antwort haben – sich entscheiden, ob sie diese mitteilen wollen

Je anspruchsvoller eine Frage ist, umso mehr Zeit zum Nachdenken benötigen wir. Winteler & Forster (2007) empfehlen eine Wartezeit von bis zu 30 Sekunden bei komplexen Fragen.

Achten Sie in den kommenden Sitzungen darauf, wie lange Sie bei spontanen Fragen an Ihre Studierenden auf Antworten warten. Und wenn Sie Fragen gezielt vorbereiten: Planen Sie, je nach Komplexität der Frage, von vornherein großzügig Zeit für das Nachdenken darüber ein.

Quellen

- Cotton, K. (1989). Close-up #5: Classroom questioning. School improvement research series: Research you can use. http://educationnorthwest.org/sites/default/files/ClassroomQuestioning.pdf (Zugriff am 24.07.2022)

- Ulrich, I. (2020). Gute Lehre in der Hochschule. Wiesbaden: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31070-7_7

- Winteler, A., & Forster, P. (2007). Wer sagt, was gute Hochschullehre ist? Evidenzbasiertes Lehren und Lernen. Das Hochschulwesen, 55(4), 02–109.

ABC-Liste

Die ABC-Liste ist eine Methode zur Sammlung von Assoziationen, die auf Vera F. Birkenbihl zurückgeht (Methodik vorgestellt nach Krey, 2021).

Umsetzung

- Die Studierenden erstellen/bekommen eine Liste mit 26 Zeilen, in die die Buchstaben von A bis Z eingetragen sind.

- Diese Liste ergänzen die Studierenden dann in Einzelarbeit um Begriffe/Schlagwörter, die ihnen zum vorgegebenen Thema einfallen. Sie können dabei Zeilen überspringen und auch mehrere Begriffe/Schlagwörter zu einem Buchstaben notieren.

- In einem nächsten Schritt vergleichen die Studierenden in Kleingruppen ihre Ergebnisse.

Einsetzen können Sie die ABC-Liste in Ihrer Lehre,

- um Vorwissen Ihrer Studierenden zu aktivieren.

- um bestimmte Inhalte zu wiederholen.

Beispiel

Worauf sich die Studierenden beim Ausfüllen der ABC-Liste fokussieren sollen, können Sie durch Ihren Arbeitsauftrag gezielt vorgeben:

- Notieren Sie auf der ABC-Liste alle wichtigen Begriffe, die wir im Rahmen der heutigen Sitzung zum Thema „Zeitmanagement“ kennengelernt haben.

Die Studierenden könnten hier zum Buchstaben P z.B. die Schlagwörter Pomodoro-Technik und Pausen und zum Buchstaben W der Begriff „Wochenplan“ ergänzen.

Nähere Informationen zur Methode finden Sie z.B. in der Methodenkartei der Uni Oldenburg.

Quelle

- Krey, M. (2021). Aktivierende Methoden. Skript zum Online-Workshop, lizensiert als CC-BY-NC-SA 2021

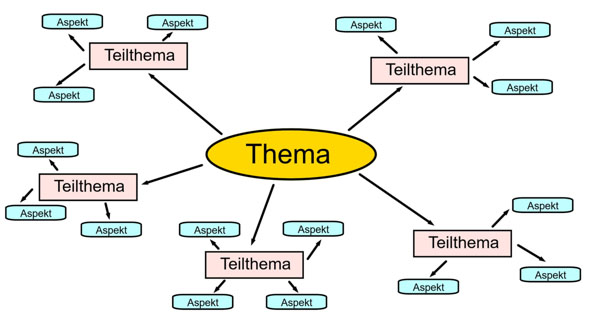

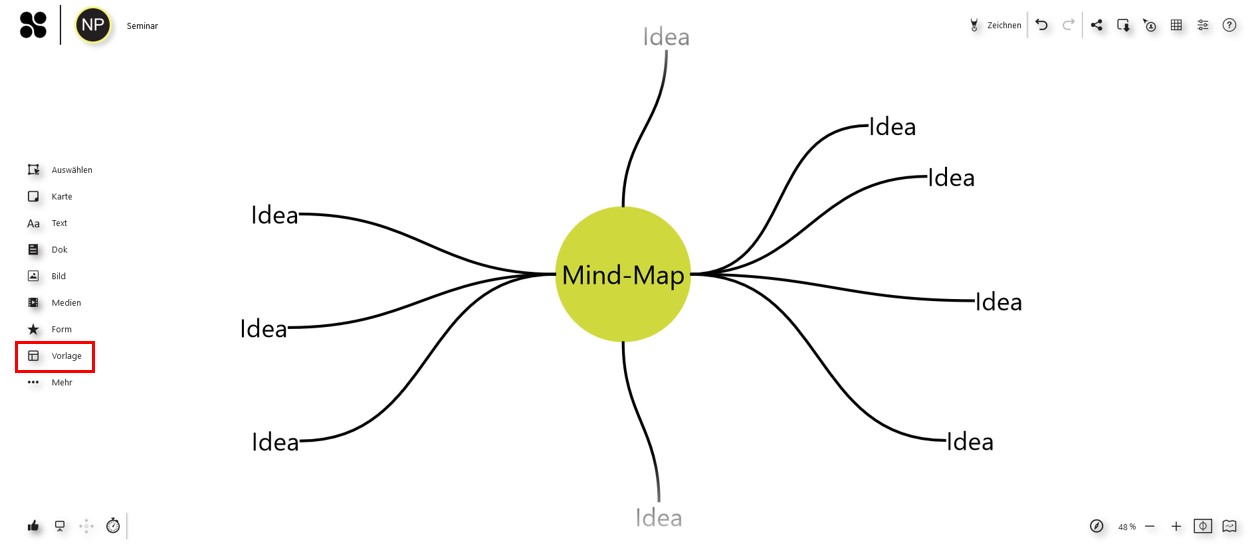

Mindmap

| Kurzbeschreibung | Eine Sammlung relevanter Begriffe zum einem Thema durch die Teilnehmenden in ein Kategoriensystem einordnen lassen |

| Phase/Zweck | Elaboration eines Themenfeldes; Sammlung sowie hierarchische Ordnung und Abbildung von Teilaspekten eines Themas |

| Geförderte Kompetenzen | Analysieren, Veranschaulichen, Teamarbeit, Diskurse führen |

| Aufwand | mittel |

| Vorbereitung | Brainstorming zum Thema durchführen |

| Benötigte Materialien | Ggf. Software für Mind Mapping (für Variante Beamerpräsentation) |

| Räuml. Voraussetzungen | Tafel, ggf. Farbstifte (analog) oder Interactive Whiteboard (digital) oder Beamerpräsentation (digital) |

| Dauer | ca. 5–15 Minuten |

| Teilnehmerzahl | < 30 |

| Ablauf | In einem (analogen oder digitalen) Brainstorming werden im Plenum thematisch relevante Begriffe gesammelt. Anschließend bekommt jede/r Teilnehmer/in ein bestimmtes Teilthema übertragen, um diesem passende Begriffe zuzuordnen. Nach der Auswahl werden die Begriffe von den Studierenden weiter analysiert und hierarchisch in Unterkategorien eingeordnet. Auf diese Weise spezialisiert sich jede/r Teilnehmende und produziert einen geordneten Teil des Themas als Ast der Baumstruktur. Anschließend werden alle diese Ergebnisse im Plenum zu einer kompletten Mindmap zusammengefügt. |

| Varianten | Ab einer gewissen Anzahl von Studierenden (etwa > 12) bietet es sich an, die Teilthemen von Kleingruppen in Teamarbeit ordnen zu lassen. In diesem Fall wird die Analyse der Begriffe von Diskursen im Team begleitet. |

| Anmerkungen | Eine der Mind Map verwandte Darstellungsform eines begrifflichen Systems ist die Concept Map. Bei dieser Methode wird das im Brainstorming entstandene Wortfeld geordnet, indem die Begriffe durch beschriftete Pfeile auch untereinander in Beziehung gesetzt werden. |

Concept Map

| Kurzbeschreibung | Eine Sammlung relevanter Begriffe zum Thema in ihren Beziehungen zueinander kartografieren |

| Phase/Zweck | Elaboration eines Themenfeldes, Systematisierung und Visualisierung komplexer Zusammenhänge |

| Geförderte Kompetenzen | Analysieren, Veranschaulichen, Teamarbeit, Diskurse führen |

| Aufwand | mittel |

| Vorbereitung | Brainstorming zum Thema durchführen |

| Benötigte Materialien | Ggf. Software für Concept Mapping (für Beamerpräsentation) |

| Räuml. Voraussetzungen | Tafel, ggf. Farbstifte (analog) oder Interactive Whiteboard (digital) oder Beamerpräsentation (digital) |

| Dauer | ca. 10–20 Minuten |

| Teilnehmerzahl | < 30 |

| Ablauf | In einem (analogen oder digitalen) Brainstorming werden im Plenum oder in Kleingruppen thematisch relevante Begriffe gesammelt. Anschließend wird in einer Plenumsdiskussion geklärt, welche Begriffe in die Concept Map aufgenommen werden und wie ihre Beziehungen zu anderen Elementen mit Richtungspfeilen und deren Beschriftungen dargestellt wird. In der Diskussion werden die Elemente und Beziehungen so lange gemeinsam reflektiert, bis Konsens über die grafische Darstellung des Systems herrscht. |

| Varianten | Eine mögliche Variante besteht darin, die Concept Map nicht gemeinsam im Rahmen einer Diskussion zu erarbeiten, sondern die Teilnehmenden in Gruppen einzuteilen, welche jeweils ihre eigenen Concept Maps zum Thema anfertigen. Diese werden später im Plenum präsentiert. Am Ende wird gemeinsam analysiert, welche der Concept Maps das Thema am besten repräsentiert und wie man diese unter Einbeziehung aller Concept Maps optimieren kann. |

| Anmerkungen | Eine der Concept Map verwandte Darstellungsform eines begrifflichen Systems ist die Mindmap. Bei dieser Methode wird das im Brainstorming entstandene Wortfeld geordnet, indem die Studierenden es in Ober- und Unterkategorien unterteilen, was je nach Teilnehmerzahl auch in Kleingruppen geschehen kann. |

Quiz

Mit einem Quiz können Sie die Wiederholung von Inhalten durch die Studierenden anstoßen und/oder Wissensstände überprüfen. Dunlosky (2013) hat zeigen können, dass regelmäßig durchgeführte Tests der Wissensüberprüfung einen lernförderlichen Effekt entfalten und nachhaltiges Lernen unterstützen.

Einsetzen können Sie ein Quiz in unterschiedlichen Situationen und zu verschiedenen Zwecken:

- um Wissen abzufragen, das sich die Studierenden bspw. in einer Hausaufgabe selbstständig erarbeiten sollten

- um nach einer Inputphase die Aufmerksamkeit der Studierenden zu überprüfen oder sicherzustellen, dass der Input verstanden wurde

Vorbereitend zur Durchführung eines Quizzes müssen Sie

- die Quizfragen formulieren.

- ggf. ein digitales Tool (ein sog. Audience Response System, kurz: ARS) wählen, mit dem Sie das Quiz durchführen.

Vorteil eines digitalen Quizzes über Tools wie Cliqr ist, dass Sie auch in großen Lehrveranstaltungen problemlos alle Studierenden einbinden können.

Weitere Informationen zur Durchführung von Quizzes finden Sie auf unserer Seite Quiz per Audience-Response-System

Quelle

Dunlosky, J. (2013). Strengthening the student toolbox: Study strategies to boost learning. American Educator, 37, 3, 12–21.

Murmelgruppen

Die Methode Murmelgruppen bezeichnet einen kurzen Austausch unter Sitznachbar*innen, in Kleingruppen oder in online- Breakout-Sessions zu einem vorgegebenen Thema.

Die Dauer von Gesprächen in Murmelgruppen können Sie variabel gestalten, Sie sollten aber mind. 1 Minute zur Verfügung stellen.

Durch einen gezielten Arbeitsauftrag können Sie Murmelgruppen einsetzen, damit Ihre Studierenden sich aktiv mit neuen Inhalten auseinandersetzen:

- Wiederholen/rekapitulieren Sie: Was waren wichtige Punkte?

- Tauschen Sie sich aus: Was haben Sie verstanden? Welche Fragen haben Sie?

- Diskutieren Sie: Was halten Sie von dem vorgestellten Modell?

- …

Marktplatz

Variante 1

Mit der Methode „Marktplatz“ können Sie einen spontanen Austausch zwischen Studierenden zu einem vorgegebenen Thema oder einer Fragestellung anregen. Die Studierenden bewegen sich dabei wie auf einem Marktplatz frei durch den Raum. Bei einem Signal diskutieren sie dann paarweise vorgegebene Fragen wie bspw.:

- Was waren für Sie persönlich die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dem Input?

- Wie stehen Sie zur vorgestellten Meinung?

Der besondere Mehrwert dieser Methode besteht darin, dass die Studierenden körperlich aktiv werden, wodurch die Kognition gefördert wird (Ulrich, 2020).

Quelle

Ulrich, I. (2020). Gute Lehre in der Hochschule. Wiesbaden: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31070-7_7

Variante 2

| Kurzbeschreibung | Zu einem zentralen Thema wird gruppenweise eine Ausstellung erarbeitet und präsentiert, indem wichtige Aspekte des Themas auf Marktständen veranschaulicht werden. |

| Phase/Zweck | Abschließende Präsentation eines Themenfeldes, Verteilung von Expertenwissen in die Breite |

| Geförderte Kompetenzen | Recherchieren, selbstständiges Arbeiten, Kreativität, Teamarbeit, Diskurse führen, Informationen visualisieren |

| Aufwand | hoch |

| Vorbereitung | Analyse-, Ausarbeitungs- und Organisationsprozesse in Gruppen |

| Benötigte Materialien | Geeignete Materialien (Bücher, Plakate, Pinnwände, Beispiel-Objekte) zur Präsentation von Inhalten auf den Marktständen |

| Räuml. Voraussetzungen | Frei positionierbare Tische und Stühle, Tafel, ggf. Farbstifte (analog), Interactive Whiteboard (digital) oder Beamerpräsentation (digital) |

| Dauer | ca. 20–40 Minuten |

| Teilnehmerzahl | < 30 |

| Ablauf | Während der vorausgehenden Erarbeitungsphase definieren die Gruppen ihr Teilthema und besorgen sich geeignete Informationen und Materialien zur Präsentation. Diese werden jeweils ansprechend aufbereitet und auf den Marktständen anschaulich dargeboten. Wenn die Gruppen mit ihren Ständen fertig sind, besichtigen alle Studierenden alle Marktstände und besprechen sie. Dafür sollte jede Gruppe abwechselnd eine Ansprechperson am Marktstand bereitstellen, die jeweils auf die Fragen und Anregungen der Marktbesucherinnen und Marktbesucher eingeht. |

| Varianten | Eine mögliche Variante besteht darin, die Marktstände nicht in Präsenz im Raum aufzubauen, sondern sie in einer digitalen Lernumgebung (z.B. LMS) zu präsentieren. Dies erfordert in der Phase der Aufbereitung von Ergebnissen zum Teil andere Kompetenzen auf Seiten der Studierenden als in der analogen Präsenz-Variante. |

| Anmerkungen | Als Lehrperson sollte man sich überlegen, ob es zielführend ist, die Präsentationen der Gruppen als Wettbewerb anzulegen oder nicht. Als Lehrperson sollte man die Gruppen darauf hinweisen, dass sie gegenüber Marktbesucherinnen und Marktbesuchern nicht nur das wiederholen sollten, was bereits der Präsentation zu entnehmen ist, sondern im Gespräch mit interessierten Gästen eher zusätzliche Aspekte thematisieren sollten. |

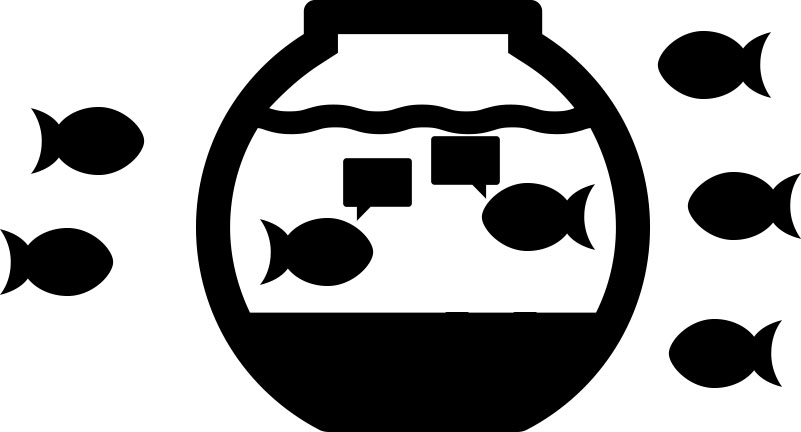

Fishbowl

| Kurzbeschreibung | Ein kleiner Teil der Studierendengruppe bildet einen Innenkreis und diskutiert über ein Thema. Die anderen Studierenden bilden den Außenkreis und beobachten die Diskussion. |

| Phase/Zweck | Exploration, Analyse und Vertiefung eines Themas. Dient dem Verständnis und der Meinungsbildung. |

| Geförderte Kompetenzen | Diskutieren, Argumentieren, Zuhören und Beobachten, sich in eine Diskussion einschalten, Rollenwechsel, eigenes und fremdes Diskussionsverhalten reflektieren |

| Aufwand | mittel |

| Vorbereitung | Thema/Frage für die Diskussion festlegen; eventuell bestimmte Rollen und Zielvorstellungen festlegen; ggf. Beobachtungsaufträge für die passiven Teilnehmenden verteilen |

| Benötigte Materialien | keine |

| Räuml. Voraussetzungen | verschiebbare Tische und Stühle |

| Dauer | ca. 10–20 Minuten |

| Teilnehmerzahl | 15–40 |

| Ablauf | In der Mitte des Raumes wird ein Stuhlkreis für einen Teil der Studierenden (ca. 4–6 Personen) gebildet. Einige Freiwillige besetzen die Stühle und beginnen über ein Thema zu diskutieren, das von der Lehrperson vorgegeben wird. Eventuell werden auch Zielvorstellungen mitgeteilt oder Beobachtungsaufträge vergeben. Während der Diskussion machen die beobachtenden Studierenden sich Notizen zu relevanten Aspekten der Diskussion. Die Rollenverteilung kann gewechselt werden. Am Ende werden die inhaltlichen Ergebnisse der Diskussion zusammengefasst und die notierten Beobachtungen ausgewertet. |

| Varianten | Offene Fishbowl: Ein Stuhl im Innenkreis bleibt frei und wird im Verlauf der Diskussion nacheinander von einzelnen Studierenden besetzt, die eine Zeit lang mitdiskutieren. Mit Rollenwechsel: Nach einer festgelegten Zeit wechseln sich Diskutierende und Beobachtende ab. Mit Aufträgen: Die beobachtenden Studierenden wählen nicht selbst, was ihnen in der Diskussion auffällt, sondern bekommen im Vorfeld Beobachtungsaufträge, z.B. bestimmte Aspekte des Themas. |

| Anmerkungen | – |

Rollenspiel

| Kurzbeschreibung | Ein relevantes Thema wird – ausgehend von einer bestimmten Situation – spielerisch dargestellt, wobei bestimmte Teilnehmende aktive Rollen übernehmen, deren Handlungsleitlinien sie im Vorfeld verstanden haben. Die Teilnehmenden, die keine aktive Rolle übernommen haben, beobachten und analysieren das Geschehen hinsichtlich bestimmter Aspekte und machen sich Notizen. |

| Phase/Zweck | Exploration, Analyse und Vertiefung von Einstellungen oder sozialen Mechanismen. Dient dem anschaulichen Verständnis wichtiger Aspekte interaktiver Prozesse (z.B. Kooperation, Kommunikation, Empathie, usw.) |

| Geförderte Kompetenzen | Präsentieren, Kreativität, Diskurse führen, Analysieren |

| Aufwand | mittel |

| Vorbereitung | Festlegung von Inhalten, Rollen und Zielvorstellungen; Erklärung der Rollen für die aktiven Teilnehmenden; eventuell Beobachtungsaufträge für die passiven Teilnehmenden |

| Benötigte Materialien | hängt vom Thema ab |

| Räuml. Voraussetzungen | Aufteilung des Raums in einen Präsentationsbereich (Bühne) und einen Beobachterbereich (Zuschauerraum) |

| Dauer | ca. 10–20 Minuten |

| Teilnehmerzahl | < 30 |

| Ablauf | Die aktiven Teilnehmenden bekommen ein Papier mit der Beschreibung ihrer jeweiligen Rolle und deren Handlungsleitlinien. Anschließend bekommen sie etwas Zeit, um sich vorzubereiten. Dann spielen die Studierenden ihre Rollen, wobei sie spontan kooperieren müssen, denn sie wissen i.d.R. nicht, was die anderen Rollen sagen und tun werden. Die passiven Teilnehmenden beobachten und analysieren das Geschehen und machen sich Notizen, die zum Thema oder zur Fragestellung passen. Am Ende bekommen die Beobachter die Gelegenheit, Feedback zu geben und ihre Analysen mitzuteilen. |

| Varianten | Eine empfehlenswerte Variante besteht darin, die beobachtenden Studierenden nicht selbst wählen zu lassen, was ihnen auffällt, sondern ihnen im Vorfeld unterschiedliche Beobachtungsaufträge zu geben: Z.B. beobachten bestimmte Zuschauerinnen und Zuschauer bestimmte Rollen, oder die verschiedenen Beobachter sollen sich jeweils auf ganz bestimmte Aspekte konzentrieren. |

| Anmerkungen | Es sollte niemand gedrängt werden, eine aktive Rolle zu übernehmen, denn nicht jeder fühlt sich im Rampenlicht wohl. |

Gruppenpuzzle

Um die Methode Gruppenpuzzle durchführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Vorbereitung: Sie teilen Ihre Studierenden in verschiedene Kleingruppen ein und weisen ihnen z. B. Sekundärtexte vergleichbarer Länge zu.

- Einzelarbeit: Die Studierenden lesen ‚ihren‘ Sekundärtext und werten ihn z. B. anhand vorgegebener Fragen aus.

- Expertengruppe: Die Vertreter*innen der Gruppen mit demselben Sekundärtext finden sich zusammen und diskutieren ihre Überlegungen aus der Einzelarbeitsphase. Wesentliche Ergebnisse halten Sie schriftlich fest, z.B. in einem Etherpad oder auf einem Plakat.

- Gruppenpuzzle: Es treffen sich Vertreter*innen der verschiedenen Expertengruppen und präsentieren sich gegenseitig ihre Arbeitsergebnisse. Die jeweiligen Ausarbeitungen dienen ihnen dabei als Grundlage.

- Sicherung: Die entstandenen Arbeitsergebnisse werden z.B. im Stud.IP Dateibereich gesichert und stehen den Studierenden damit zum Download zur Verfügung.

Quelle

- Fricke, J. & Thoma, A.: Ein Masterseminar in zwei Lernumgebungen. Zu Potenzialen digitaler Tools für die Digital- und die Präsenzlehre. In: Bechtel, Dittmann & Fricke (Hrsg.): Fremdsprachliche Lehrer*innenbildung digital? (im Erscheinen)

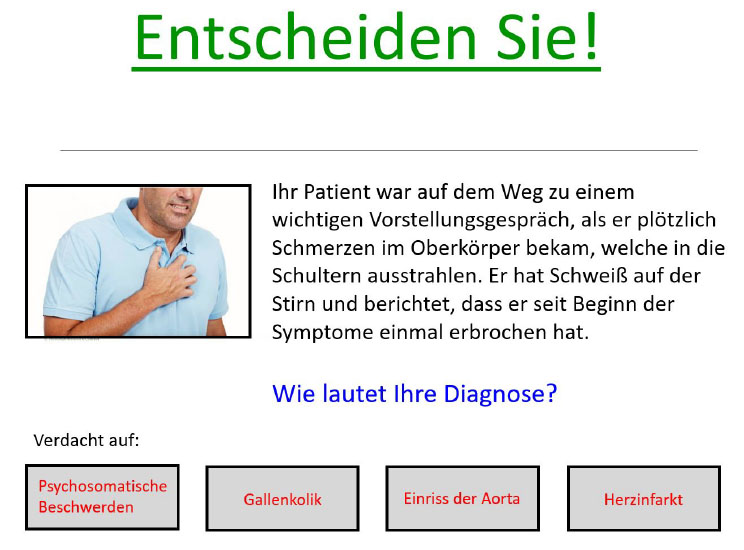

Problembasiertes Lernen

| Kurzbeschreibung | Selbstständiges, problemorientiertes Lernen in Kleingruppen an einem konkreten Fall |

| Phase/Zweck | Exploration, Analyse und Elaboration eines realen Problems. Förderung von Eigeninitiative und lösungsorientiertem Denken |

| Geförderte Kompetenzen | Recherchieren, selbstständiges Arbeiten, Analysieren, Kreativität, Teamarbeit, Diskurse führen, Präsentieren |

| Aufwand | hoch |

| Vorbereitung | Recherche zum Thema; eine konkrete reale Problemstellung muss vorgedacht und mit geeigneten Materialien in mehreren aufeinander aufbauenden Übungsschritten für die Studierenden vorbereitet werden |

| Benötigte Materialien | Anschauliche Bild- und AV-Materialien zum Thema; ggf. Instruktionszettel oder andere Arbeitsmittel für die Gruppenarbeit |

| Räuml. Voraussetzungen | Mehrere Tisch-Inseln mit Stühlen für GruppenphasenTafel, ggf. Farbstifte (analog) oder Interactive Whiteboard (digital) oder Beamerpräsentation (digital) für Plenumsphasen |

| Dauer | ca. 20–45 Minuten |

| Teilnehmerzahl | < 30 in mehreren Kleingruppen |

| Ablauf | Den Studierenden wird durch eine anschauliche thematische Einführung ein Einblick in die Problemstellung gegeben. Anschließend werden sie in Kleingruppen aufgeteilt und Arbeitsaufträge an jede Gruppe vergeben. Mit geeigneten Analyseverfahren sollen die Gruppen jeweils zu Diagnosen des Problems oder des ihnen übertragenen Aspekts gelangen. Im nächsten Schritt sollen Lösungsvorschläge erarbeitet und dokumentiert werden. In einem dritten Schritt werden Verfahren zur Umsetzung der Lösung erarbeitet und die Zielvorstellung dokumentiert. Die Studierenden aller Gruppen können beratende Hilfe der Lehrperson in Anspruch nehmen. Am Ende präsentiert jede Gruppe die von Ihnen erarbeiteten Ideen und Pläne im Plenum. |

| Varianten | Eine mögliche Variante besteht darin, dass die Gruppen nicht verschiedene Aspekte des Problems bearbeiten, sondern jeweils alternative Lösungswege für dasselbe Problem. Auf diese Weise wird sichtbar, dass es womöglich verschiedene Lösungen für ein Problem gibt und was die Konsequenzen von besseren und schlechteren Entscheidungen sein können – z.B. wenn ein naheliegender, aber falscher Lösungsansatz gewählt wird. Hier liegt Lernpotenzial im Misserfolg. Eine andere Variante besteht darin, die Methode als digitale Selbstlernübung mit einer Software, die geeignete Lernmodule zum problembasierten Lernen zur Verfügung stellt, durchzuführen. |

| Anmerkungen | – |

Peer Instruction

Diese didaktische Methodik geht auf den US-Physiker Eric Mazur zurück. Dessen Beobachtung war, dass Studierende in der Einführungsvorlesung zwar lernen, Formeln richtig anzuwenden, aber nicht die dahinter liegenden Konzepte und Zusammenhänge. Wenn die Klausur aber auch nur die Fähigkeit abprüft, Formeln anzuwenden, und wenn die Vorlesung im Wesentlichen aus Lehrvorträgen besteht, bemerkt man das nicht und kann fehlerhafte Vorstellungen der Studierenden nicht korrigieren.

Mazur entwickelte daraufhin folgendes Vorgehen:

- Vor einem Vorlesungstermin bereiten die Studierenden sich unter Verwendung bereitgestellter Lehrmaterialien eigenverantwortlich auf das jeweilige Thema vor.

- Außerdem beantworten sie im Vorfeld online einige Fragen zum Thema, so dass die Lehrperson, abhängig von den Ergebnissen, in der Vorlesung ggf. noch einzelne Aspekte hervorheben, intensiver behandeln kann usw.

- Zu Beginn des Vorlesungstermins dann wird das Thema noch einmal in Form einer »Mini-Vorlesung« zusammenfassend dargestellt, ggf. unter Verwendung von Experimenten oder Demonstrationen.

- Den Kern der Methode bilden sogenannte ConcepTests, also Multiple-Choice-Fragen, mit denen das konzeptuelle Verständnis zu Schlüsselbegriffen geprüft wird (die man also auch nicht durch das Anwenden von Formeln beantworten kann). Nach einer kurzen Zeit zum Nachdenken beantworten die Studierenden jede Frage zunächst individuell, z. B. mittels digitaler Abstimmungssysteme (Audience-Response-Systeme, »Clicker«), so dass das Abstimmungsergebnis für alle sichtbar wird. Anschließend sollen die Studierenden ihren Sitznachbarn von der Richtigkeit der eigenen Antwort überzeugen. Nach dieser Diskussionsphase geben die Studierenden erneut ihre, ggf. revidierte, Antwort bekannt. Je nachdem, wie viele Studierende hier die richtige Antwort abgegeben haben, wird das Konzept entweder noch einmal etwas ausführlicher erläutert oder nur noch einmal kurz zusammengefasst oder gar nicht mehr weiter besprochen.

Das Anwenden und Rechnen von Formeln wird vollständig in begleitende Tutorien ausgelagert.

Die Hauptvorteile von Peer Instruction bestehen darin, dass es in interaktiver Form unter den Studierenden zu einer Auseinandersetzung mit den Konzepten des jeweiligen Faches kommt und die Lehrperson dadurch auch Einblicke in die Lernprozesse der Studierenden erhält.

Literatur

- Mazur, E. (2014). Peer Instruction: A User’s Manual. Essex: Pearson.

- Mazur, E. (2017). Peer Instruction: Interaktive Lehre praktisch umgesetzt. Berlin: Springer Spektrum.

Impressionen aus Eric Mazurs Vorlesung:

…

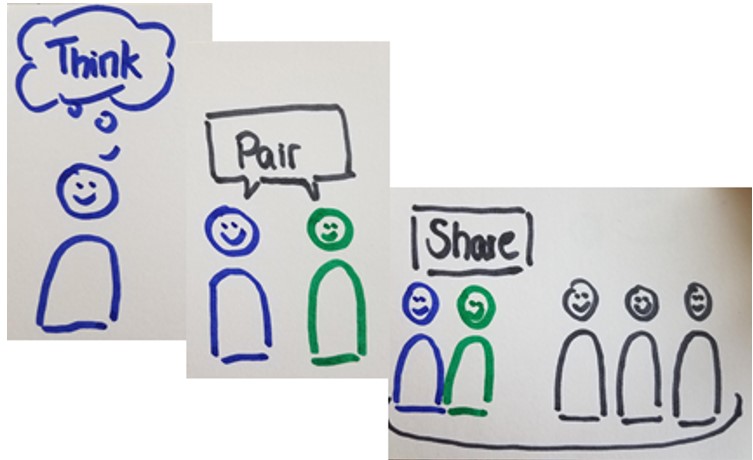

Fallbeispiel: Studierende aktivieren in synchroner Onlinelehre

Schweigen im Onlineraum & deaktivierte Kamerabilder in BigBlueButton (BBB) kommen Ihnen bekannt vor? Was Sie tun können, um Ihre Studierenden in BigBlueButton-Sitzungen zu aktivieren und einzubinden, stellen Ihnen Johanna Fricke, Alina Stolzenburg und Nathalie Pöpel in diesem Vortragsvideo vor: Kartenabfragen mit der Kommentierfunktion, Think-Pair-Share mit Breakout-Sessions und geteilten Notizen, Quick-Quizzes mit der Umfragefunktion, Stimmungsbilder über die Statusmeldung und vieles mehr für verschiedene Sitzungsphasen.

…

Vortragsinhalte

- Welche Features zur Aktivierung bietet BBB? (00:00-04:08)

- Wie kann ich diese BBB-Features in verschiedenen Phasen zur Aktivierung nutzen?

- Grundsätzliche Hinweise (04:09-04:55)

- Sandwich-Modell nach Wahl (04:56-07:17)

- Sitzungseinstiege (07:18-14:04)

- Übergänge im Digitalen: Bewegungsübung (14:05-19:45)

- Aktive Auseinandersetzung (19:46-27:49)

- Sitzungsabschlüsse (27:50-33:57)

- Fazit (33:58-35:27)

Wissen festigen & Feedback sammeln

Die kontinuierliche Auseinandersetzung mit und die Vertiefung von Wissen ist eine zentrale Aufgabe in der akademischen Ausbildung. Um diesen Prozess nachhaltig zu gestalten, sind effektive Methoden zur Wissensfestigung und zum Einholen von Rückmeldungen unerlässlich.

Nachfolgend stellen wir Ihnen verschiedene, leicht umsetzbare Methoden vor, die sowohl Studierenden als auch Lehrenden helfen können, den Lernprozess aktiv zu gestalten und zu reflektieren.

…

Glückstopf

Der Glückstopf ist eine Methode, um innerhalb einer Studierendengruppe Wissen zu festigen und zu vertiefen.

Im ersten Schritt wird das Thema festgelegt und Kleingruppen gebildet. Die Kleingruppen sammeln Schlüsselbegriffe aus dem festgelegten Themen-komplex und notieren diese auf Kärtchen.

Die Kärtchen werden in einen Behälter („Glückstopf“) gelegt und an die nächste Gruppe weitergegeben. Jedes Gruppenmitglied zieht eine Karte und versucht, den Begriff zu erläutern.

Im Austausch mit den anderen können offene Fragen geklärt werden.

Quelle: Methodenkartei Uni Oldenburg (Stand 21.07.22)

One-Minute-Paper

Bei der Methode One-Minute-Paper schreiben Studierende am Ende einer Lehrveranstaltung ihre Gedanken zu vorgegebenen Fragen, in der Regel zum Thema der Veranstaltung, innerhalb von einer Minute auf.

Die Fragen beziehen sich insbesondere auf den Stoff der Veranstaltung, können aber auch die verwendeten Methoden betreffen.

Die Papers der Studierenden werden eingesammelt und bis zur nächsten Sitzung ausgewertet.

Die Lehrenden gehen dabei auf die Rückmeldungen ein und klären noch offene Fragen.

One-Minute-Paper ist eine einfach umsetzbare Methode, um Feedback auch bei größeren Gruppen einzuholen. Die Zeitvorgabe von einer Minute sorgt dafür, dass sich Studierende auf die wesentlichen Aspekte konzentrieren.

Quelle: FernUni Hagen (Stand: 21.07.22)

Muddiest Point

Die Methode Muddiest Point ist eine einfache Evaluationsmethode, über die Lehrende erfahren, welche Aspekte der Lehrveranstaltungen Probleme bereiten bzw. unklar sind.

Lehrende legen fest, wofür sie Feedback erhalten wollen. Das kann eine einzelne Sitzung sein, ein Teil einer Sitzung, ein Vortrag oder auch die gesamte Lehrveranstaltung.

Die Studierenden werden aufgefordert, in einer vorgegebenen Zeit den schwächsten oder unklarsten Punkt der Veranstaltung, des Vortrags etc. aufzuschreiben.

Die Antworten werden eingesammelt und bis zur nächsten Sitzung ausgewertet. In der Folgesitzung erhalten die Studierenden eine Rückmeldung dazu.

Quelle: Methodenset Uni Kiel (Stand: 21.07.22)

Blitzlicht

Mit dem Blitzlicht kann in einer Lerngruppe ein aktuelles Stimmungsbild, aber auch eine gezielte Rückmeldung eingeholt werden. Sehr gut eignet es sich auch, um gemeinsam Ideen zu sammeln.

Eingeleitet wird die Methode mit einer konkreten Frage bzw. einem Statement, z. B.

- Wie hat die heutige Sitzung gefallen?

- Was war Ihre wichtigste Erkenntnis?

Es sollte darauf geachtet werden, dass jeweils nur eine Person spricht und die gesammelten Punkte und Aussagen zunächst nicht kommentiert oder diskutiert werden.

Die Aussagen der Studierenden werden gesammelt und z. B. in Form von Karten kurz dokumentiert. Auch Online-Whiteboards eignen sich dafür. Am Ende wird anhand der Ergebnisse ein Fazit gezogen, an das sich eine Diskussion anschließen kann.

Quelle: Methodenkartei Uni Oldenburg (Stand: 21.07.22)

Fünf-Finger-Methode

Diese Methode liefert ein direktes, schnelles Feedback in der Abschlussrunde. Jeder Finger steht dabei für eine Frage, zu der die Studierenden Feedback geben sollen:

- Daumen: Das fand ich super.

- Zeigefinger: Das nehme ich mit.

- Mittelfinger: Das fand ich nicht so gut.

- Ringfinger: So war es für mich.

- Kleiner Finger: Das kam mir zu kurz.

Die Methode kann schriftlich durchgeführt werden, z. B. indem Studierende eine Hand auf ein Blatt malen und die Überschriften und ihr Feedback dazu eintragen.

Eine mündliche Durchführung empfiehlt sich nur bei kleinen Gruppen bis ca. 10 Teilnehmenden.

Quelle: Uni Koblenz-Landau (Stand: 21.07.22)

Zielscheibe

| Kurzbeschreibung | Feedback-Methode zur skalierten Einschätzung vorgegebener Aspekte der Lernsituation durch die Studierenden |

| Phase/Zweck | Abschluss einer Lerneinheit; Feedback |

| Geförderte Kompetenzen | Introspektion, Feedback geben |

| Aufwand | mittel |

| Vorbereitung | Zielscheibe vorbereiten |

| Benötigte Materialien | Pinnwand, Plakat und Klebepunkte, wenn die entsprechende Variante gewählt wird |

| Räuml. Voraussetzungen | Wandfläche, analoge Tafel oder Interactive Whiteboard |

| Dauer | ca. 3–10 Minuten |

| Teilnehmerzahl | < 40 |

| Ablauf | Auf einer geeigneten Anzeigefläche ist eine Zielscheibe mit ca. vier bis sechs Kreissegmenten (»Tortenstücken«) zu sehen, die von innen nach außen in ca. fünf Bewertungsstufen unterteilt sind. Die Kreissegmente wurden am Rand mit den zu bewertenden Aspekten beschriftet. Die Bewertungsstufen sind von innen nach außen mit den Zahlen 1 (»stimme vollkommen zu«) bis 5 (»stimme gar nicht zu«) gekennzeichnet. Die Lehrperson erläutert den Studierenden die Nutzung der Zielscheibe. Alle Teilnehmende setzen nun in jedem Segment (d.h. für jeden Aspekt) jeweil einen Klebepunkt auf die Bewertungsstufe, die sie für angemessen halten. Durch die Häufigkeitsverteilung der Punkte entsteht nun ein anschauliches und detailliertes Bild davon, wie die verschiedenen Aspekte von der Gruppe gesehen werden. |

| Varianten | Außer bewertenden Stimmungsbildern kann die Methode – je nach Fragestellung – auch andere Ergebnisse liefern. Z.B. entsteht bei der Frage »Wieviel Erfahrung haben Sie mit …?« eine Mengenverteilung zwischen den Extremen »sehr viel« und »gar keine«. |

| Anmerkungen | Die Lehrperson sollte je nach zur Verfügung stehenden Mitteln die passende Ausstattungsvariante wählen. Eine aufgemalte Zielscheibe an der Tafel ist schnell gemacht, kann aber bei einer größeren Zahl von Teilnehmenden, die im Verlauf womöglich noch ihre Meinung ändern, zu einem unschönen Ergebnis führen. Zudem kann das Feedback dann nur durch Fotografieren gesichert werden. Ein Poster an einer (Pinn-)Wand macht im Vorfeld mehr Arbeit, sieht aber schöner aus und ist als Ergebnis dauerhaft. Auf dem Interactive Whiteboard ist die Zielscheibe komfortabel zu bedienen, und man bekommt ein schönes Ergebnis, das man auch abspeichern kann. Allerdings steht ein solches Board nicht immer zur Verfügung. |

Anwendungsbeispiel: Interaktive Vorlesungen mit vielfältigen Lernaktivitäten

In traditionellen Vorlesungen trägt die Lehrperson den Stoff frontal vor, Studierende hören dabei vor allem zu. Anders verhält es sich mit interaktiven Vorlesungen: Hier binden Sie Ihre Teilnehmenden regelmäßig über eine Vielzahl an Lernaktivitäten (LA) aktiv ein.

Das können z. B kurze Brainstormings & One-Minute-Papers sein, für die Sie nur wenige Minuten benötigen, oder Quizzes & Murmelgruppen, für die Sie 5-10 Minuten aufwenden, bis hin zu Arbeitsblättern & Think-Pair-Share-Phasen, die bis zu 20 Minuten in Anspruch nehmen können.

Miller et al. (2013) haben die eine Hälfte ihrer Vorlesung in dieser Form angeboten, die andere traditionell rein frontal. Am Ende wurden die zwei Varianten in ihrer Lernwirkung vergleichen: Die interaktiven Sitzungen wurden von den Studierenden als interessanter sowie aufmerksamkeits- und verständnisfördernder bewertet und führten zu besseren Lernleistungen als die traditionellen.

Aus der Studie lässt sich auch noch ein Praxistipp zur Involvierung aller Studierenden ableiten: Nach jeder Lernaktivität wurden die Ergebnisse im Plenum geteilt. Wer etwas vorstellen musste, wurde zufällig bestimmt: Z. B. die Person, die die meisten Stifte auf dem Tisch liegen hatte, das hellste Kleidungsstück trug, usw. Dies half, soziales Faulenzen zu reduzieren.

Tools für aktivierende Methoden

Aktivierende Methoden sind ein zentraler Bestandteil moderner Lehrkonzepte, die darauf abzielen, das Lernen der Studierenden zu fördern und die Eigenverantwortung zu stärken. Sie tragen dazu bei, das Engagement der Studierenden zu erhöhen und sorgen für eine aktive Mitgestaltung des Lernprozesses.

Nachfolgend werden verschiedene digitale Tools präsentiert, die Lehrende einsetzen können, um aktivierende Methoden wie Brainstorming, Gruppenarbeiten und interaktive Abstimmungen zu unterstützen. Außerdem wird skizziert, wie Etherpads, Wikis und Tools wie Collaboard und Cliqr genutzt werden können, um die Zusammenarbeit zu fördern, den Austausch von Ideen zu erleichtern und das Lernen effektiver zu gestalten. Gleichzeitig bieten diese Tools eine Möglichkeit zur Dokumentation und Ergebnissicherung.

…

Etherpads für Brainstorming

Das Etherpad ist ein Tool, mit dem gemeinsam Texte erstellt werden können. Es kann in jeder Stud.IP-Veranstaltung aktiviert werden. Mehrere Autor*innen können zeitgleich am selben Text arbeiten. Über die Versionshistorie (Uhr-Symbol im Menü) gehen keine Änderungen verloren.

In Präsenzveranstaltungen eignet sich das Etherpad etwa für Brainstorming oder Ideensammlungen. Da Änderungen sofort sichtbar werden, können diese direkt in der Veranstaltung über den Beamer präsentiert und live mitverfolgt werden.

Auch die Ergebnissicherung und Dokumentation in Kleingruppen lassen sich so abbilden.

Eine Anleitung zu den Studip-Etherpads finden Sie auf dieser Infoseite zu den UOS-Stud.IP-Etherpads.

Etherpads für Gruppenpuzzle

Möchten Sie in Ihrer Lehrveranstaltung bspw. ein Gruppenpuzzle durchführen, können Sie das Etherpad gut zur Unterstützung der Arbeitsprozesse einsetzen:

- Vorbereitung: Sie teilen Ihre Studierenden in verschiedene Kleingruppen ein und weisen ihnen z. B. Sekundärtexte vergleichbarer Länge zu.

- Einzelarbeit: Die Studierenden lesen ‚ihren‘ Sekundärtext und werten ihn z. B. anhand vorgegebener Fragen aus.

- Expertengruppe: Die Vertreter*innen der Gruppen mit demselben Sekundärtext finden sich zusammen und diskutieren ihre Überlegungen aus der Einzelarbeitsphase. Wesentliche Ergebnisse halten Sie in einem (vorstrukturierten) Etherpad fest.

- Gruppenpuzzle: Es treffen sich Vertreter*innen der verschiedenen Expertengruppen und präsentieren sich gegenseitig ihre Arbeitsergebnisse. Die jeweiligen Etherpads dienen ihnen dabei als Grundlage.

- Sicherung: Die entstandenen Etherpads werden bei Stud.IP in den Dateibereich exportiert und stehen den Studierenden damit zum Download zur Verfügung.

Auch bei ‚normalen‘ Gruppenarbeiten – in Präsenz- und Onlinelehrveranstaltungen – können Sie das Etherpad gut nutzen, um das Zusammentragen der jeweiligen Arbeitsergebnisse zu vereinfachen und effizienter zu gestalten, indem Sie bspw. alle Kleingruppen ihre Arbeitsergebnisse in einem gemeinsamen Pad zusammenführen lassen.

Ein Etherpad in Stud.IP kann in verschiedenen Dateiformaten exportiert und heruntergeladen werden (im Vergleich zu einem herkömmlichen Tafelanschrieb stehen die Ergebnisse somit langfristig zur Verfügung).

Quelle

Fricke, J. & Thoma, A.: Ein Masterseminar in zwei Lernumgebungen. Zu Potenzialen digitaler Tools für die Digital- und die Präsenzlehre. In: Bechtel, Dittmann & Fricke (Hrsg.): Fremdsprachliche Lehrer*innenbildung digital? (im Erscheinen)

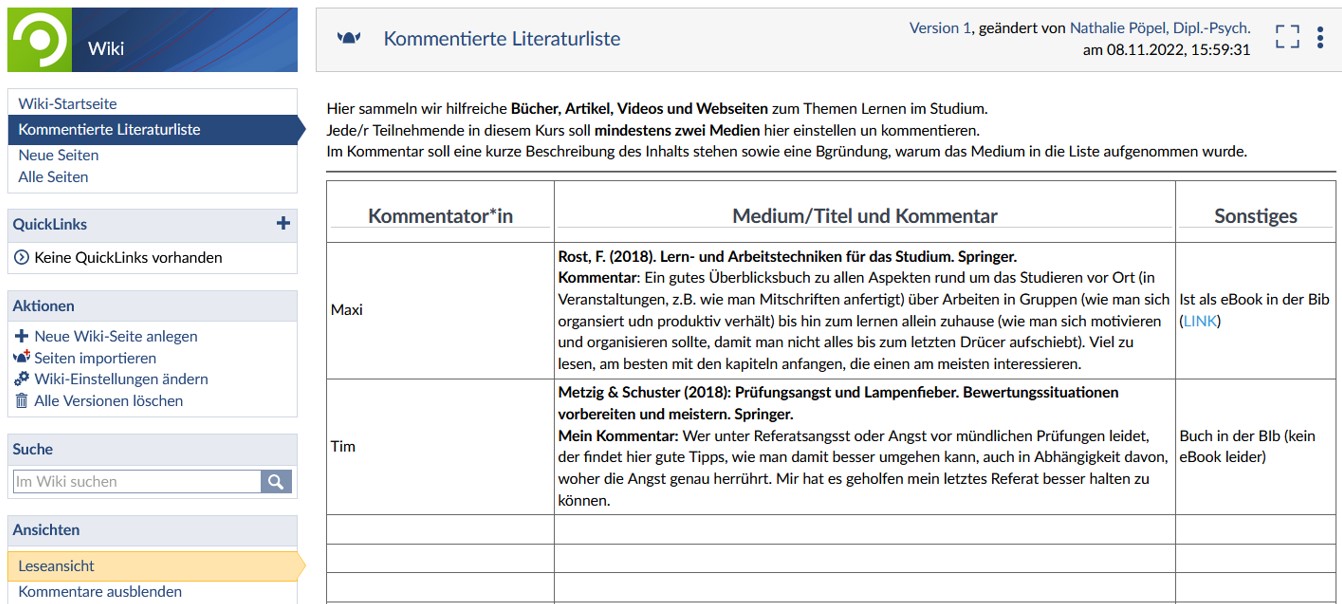

Wikis zur kollaborativen Arbeit einsetzen

Wikis sind Tools mit denen virtuelle Seiten kollaborativ bearbeitet werden. Die Struktur der Seiten kann von den Bearbeitenden selbst festgelegt werden. Über Verlinkungen sowie Einbindung von Text, Tabellen, Bildern und Dateien können umfangreiche Infosammlungen erarbeitet und strukturiert werden (vgl. eteaching.org, 2015).

Didaktisch bieten sich Wikis sowohl für synchrone als auch asynchrone Lehr-Lernszenarien an:

- Kommentierte Literaturlisten und Fachglossare mit Kursgruppen erstellen

- Kursbegleitende Sitzungsprotokolle mit Wikis realisieren (kollaborative Skriptentwicklung)

- Fallbeispiele und Arbeitsaufgaben im Wiki bereitstellen & Gruppen-Ergebnisse darauf sammeln

- Peer-Feedbacks zu Ausarbeitungen über die Kommentarfunktion im Wiki ermöglichen

- Lern- und Arbeitsschritte in Gruppen planen und auf einem Wiki dokumentieren

Allerdings zeigen Untersuchungen, dass die Kollaboration häufig nicht wie gewünscht erfolgt, da Autor*innen meist neue Einzelbeiträge einfügen statt an vorhanden Texten weiterzuarbeiten.

Die Überarbeitung von Fremdtexten scheint eine besondere Hürde darzustellen (vgl. Bremer, 2012). Ebenso braucht es Anreize wie klausurrelevante Bonuspunkte um Studierende zur Mitarbeit an Wikis zu motivieren. Ein rein auf Freiwilligkeit setzendes Angebot führt kaum zur Nutzung (Seifert, 2010).

Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Arbeitsaufträge für die Wikis so gestalten, dass alle Studierenden involviert sind und dass eine Mitarbeit obligatorisch für den Leistungsnachweis ist oder zu einem Bonus führt.

Informationen zur Nutzung von Wikis in Stud.IP finden Sie auf diesen Stud.IP-Hilfeseiten.

Anleitungen zur Umsetzung solcher Szenarien finden Sie z.B. in diesem Wiki-Reader der FU Berlin.

Quellen

- Bremer, C. (2012). Wikis in der Hochschullehre. In: M. Beißwenger; N. Anskeit; A. Storrer (Hrsg.): Wikis in Schule und Hochschule. Boizenburg: Werner Hülsbusch Verlag. S. 81-120

- Castrillejo , V. (Hrsg.) FU-Wikis in Lehre und Forschung: Online-Zusammenarbeit leicht gemacht. Freie Universität Berlin: Center für Digitale Systeme. https://blogs.fu-berlin.de/fortbildung/files/2018/07/Reader_Wiki.pdf

- eteaching.org (2015). Wiki.https://www.e-teaching.org/didaktik/kommunikation/wikis/

- Seifert, S. (2010). Anreize zur Nutzung von Wikis in der Hochschullehre: Ergebnisse eines PilotprojektsIn: J. Ziegler & A. Schmidt (Hrsg.): Mensch & Computer 2010. Munchen: Oldenbourg Verlag, S. 179-188

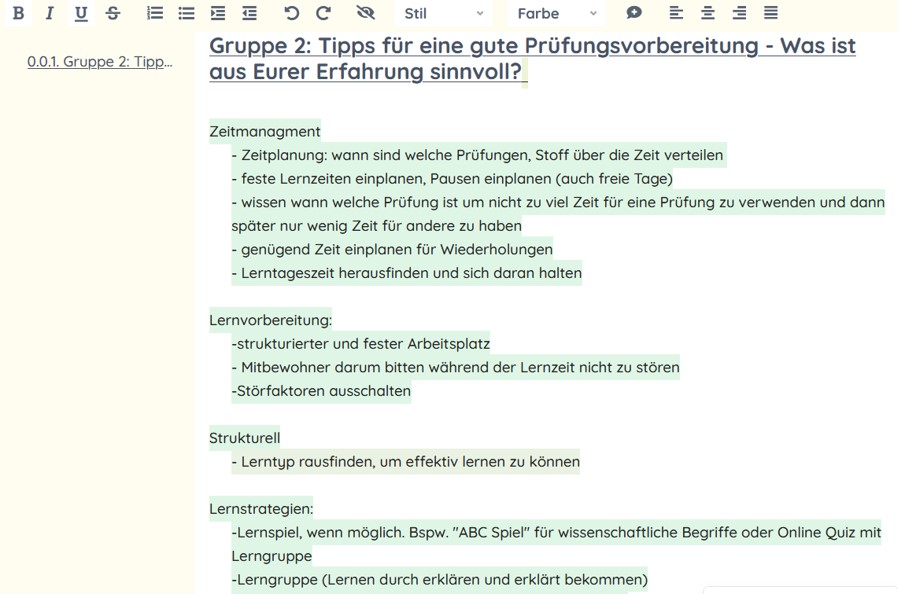

Wikis für kommentierte Literaturlisten, Glossare und Co.

Wikis lassen sich ohne großen Aufwand für Informationssammlungen in Listen- und Tabellenform nutzen.

So können auf unkomplizierte Weise kommentierte Literaturlisten, Fach-Glossare oder Frage-Antwort-Sammlungen über den Verlauf eines Kurses gemeinsam erarbeitet werden.

Ein Beispiel für den Beginn einer kommentierten Literatur-, bzw. Medienliste ist im Screenshot zu sehen.

Wikis für Gruppenarbeiten: Fallbearbeitungen

Wikis eigenen sich für die Online-Bearbeitung von Fallbeispielen in Kleingruppen. Legen Sie für jede Gruppe eine eigene Wikiseite in der Veranstaltung an. Die Seite enthält neben dem Fall auch die Aufgabenstellung. Ein Beispiel sehen Sie unten im Screenshot.

Die Arbeitsergebnisse sollen von jeder Gruppe auf der Wikiseite eingetragen und zur Präsentation aufbereitet werden. Dafür können Sie Regeln zu Format und Layout ausgeben oder aber den Studierenden völlig freie Hand lassen.

Bei Bedarf können Sie auch Peer-Feedback ermöglichen, indem die Gruppenmitglieder Kommentare zu Ausarbeitungen anderer Gruppen während des Arbeitsprozesses oder zum Endprodukt auf den Wikiseiten abgeben.

Eine weitere Methodenanleitung finden Sie auf dieser FU Berlin Blogseite zum Thema Fallbearbeitungen mit Wikis.

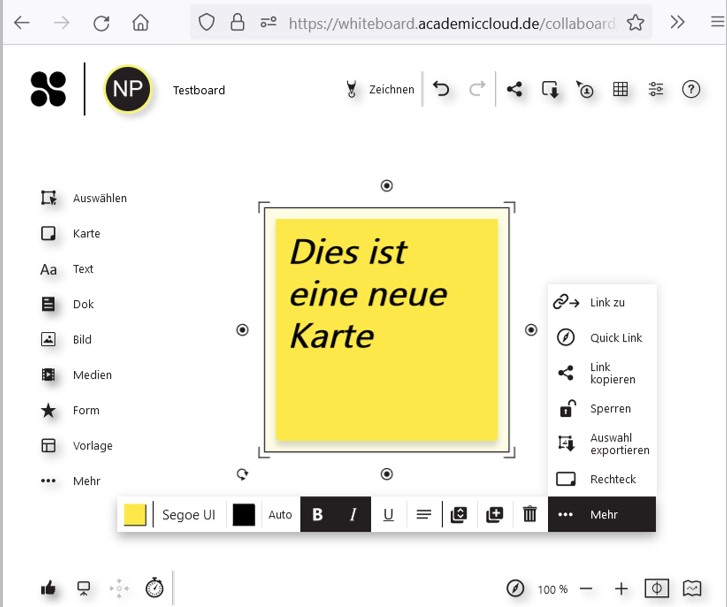

Collaboard: Kollaboratives Arbeiten auf dem Online-Whiteboard in der Academic Cloud

Mit Collaboard können Sie vielfältige Online-Whiteboards für den Unterricht gestalten und kollaborativ bearbeiten lassen. Auf den Boards lassen sich z.B. digitale Karten für kurze Texte anpinnen, Bilder und Videos einbinden sowie PDFs hochladen und Formen einfügen.

Mit Collaboards können Sie bspw.

- Kartenabfragen durchführen & Mindmaps erstellen

- Boards für mehrstufige Arbeitsaufträge vorbereiten

- Arbeitsergebnisse von Kleingruppenarbeiten festhalten

- komplexe multimediale Wissenssammlungen über einen längeren Zeitraum aufbauen

Eine hilfreiche Einführung in Collaboard bietet diese Seite der Leuphana-Universität: Im Videotutorial zu den Basisfunktionen wird die Arbeit mit den Elementen auf dem Board in 5 Minuten dargestellt. Im Video zu erweiterten Funktionen werden zudem Board-Vorlagen, Quicklinks, Abstimmungen, Export u. a. in wenigen Minuten erklärt.

Weitere Einblicke, wie Hochschullehrende Collaboard konkret in ihrer Lehre eingesetzt haben, können Sie in diesem Collaboard-Video auf YouTube gewinnen.

Testen Sie vor dem Einsatz im Unterricht bitte Ihre Collaboards in verschiedenen Webbrowsern, mitunter gibt es Darstellungs- oder Funktionsprobleme.

Bitte beachten Sie: Für Angehörige niedersächsischer Hochschulen ist die datenschutzkonforme Nutzung von Collaboard in der Lehre nur über die Academic Cloud (AC) möglich. Da die AC durch die GWDG gehostet werden, kann bei technischen Problemen nur der GWDG-Support weiterhelfen. Für alle Fragen zum didaktischen Einsatz von Collaboard steht Ihnen das virtUOS zur Verfügung.

Collaboard: Ideen in Mind-Maps organisieren

Um Inhalte oder Ideen auf einem Collaboard in der Academic Cloud zu organisieren, können Sie z.B. nach einer Kartenabfrage die digitalen Karten durch Verschieben thematisch clustern.

Es ist aber auch möglich, mit Vorlagen in Collaboard zu arbeiten, die eine Strukturierung erleichtern, wie z.B. mit diesem Mindmap, das Sie beliebig erweitern und bearbeiten können.

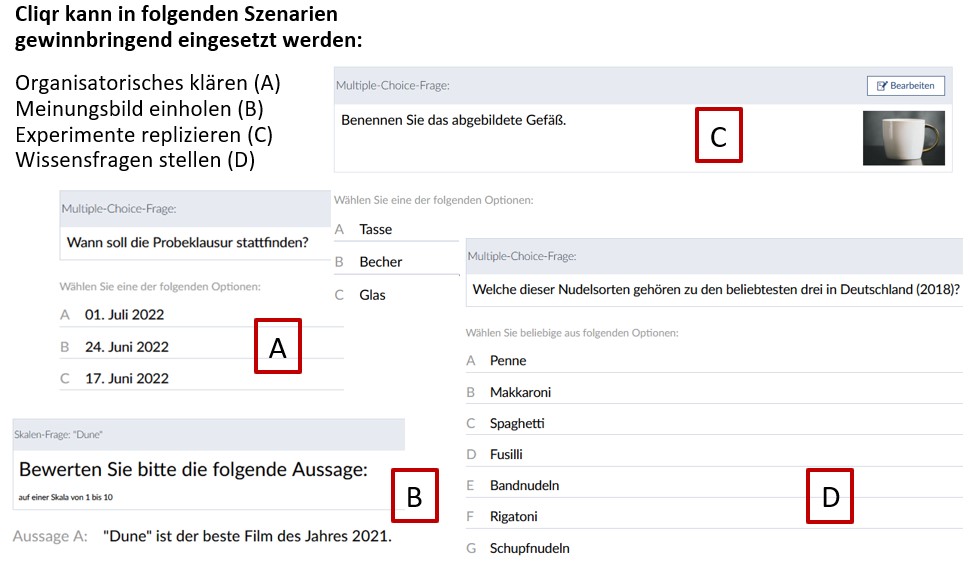

Cliqr für Live-Abstimmungen, Quizzes und Experimente

Mit dem Plug-in Cliqr verfügt Stud.IP über ein Audience Response System. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, während Ihrer Veranstaltung Live-Abstimmungen und Quizzes durchzuführen. Gerade in großen Vorlesungen können Sie so alle Studierenden motivieren, sich aktiv mit einer Fragestellung auseinanderzusetzen. Regelmäßige Wissensüberprüfungen durch (Selbst-)Tests festigen das Wissen auf Dauer (Dunlosky, 2013).

Cliqr kann in folgenden Szenarien gewinnbringend eingesetzt werden (vgl. Screenshot rechts):

Organisatorisches klären (A)

Meinungsbild einholen (B)

Experimente replizieren (C)

Wissensfragen stellen (D)

Durchführung

- Frage spontan in Studip erstellen oder vorab eine Fragensammlung anlegen

- Es werden ein Link und ein QR-Code erzeugt, über die die Studierenden mit ihren Endgeräten teilnehmen können. Sie bekommen die Frage samt Antwort-möglichkeiten angezeigt und geben ihre Stimme ab. Die Abstimmungen sind anonym.

- Abstimmung beenden und die Ergebnisse anschließend sichtbar machen.

- Eine Anleitung finden Sie auf dieser UOS-Seite zu Cliqr.

Quellen

- Kaffeetassen-Bild im Screenshot: Nong V auf Unsplash (Unsplash Lizenz)

- Dunlosky, J. (2013). Strengthening the student toolbox: Study strategies to boost learning. American Educator, 37, 3, 12–21

- Frage D aus: YouGov (2018). Heute ist Weltnudeltag. Welche Sorte Nudeln essen Sie am liebsten? (Stand: 20.07.22)

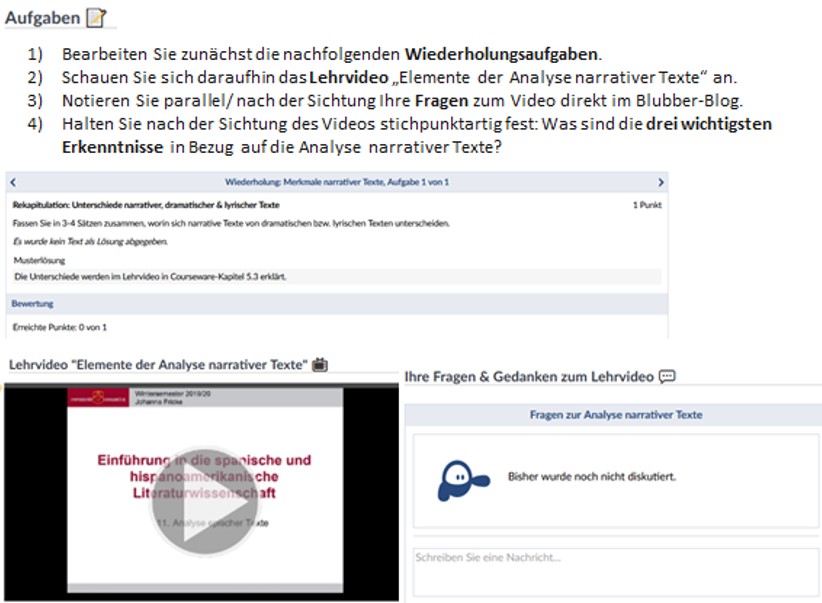

Selbstlerneinheiten für Studierende in Stud.IP gestalten

Sollen Ihre Studierenden vorbereitend auf eine Präsenzsitzung eine Selbstlerneinheit absolvieren und sich bspw. theoretischen Input erarbeiten, der in der Präsenzsitzung vertieft wird, können Sie zur Gestaltung dieser Einheit verschiedene Stud.IP-Funktionalitäten miteinander kombinieren.

Grundsätzlich bietet es sich an, die Selbstlerneinheit in der Courseware anzulegen. So können Sie in eine Courseware-Einheit

- zur Aktivierung von Vorwissen einen Selbsttest integrieren, den Sie über Vips erstellen und der verschiedene Aufgaben zur Wiederholung bekannter Inhalte enthält.

- zur Vermittlung der neuen Inhalte ein Lehrvideo einbinden, das Sie mithilfe von Opencast aufnehmen und schneiden.

- zur Förderung der aktiven Auseinandersetzung mit dem neuen Wissen einen Blubber-Block nutzen, in dem die Studierenden Fragen zum Lehrvideo notieren und den Input reflektieren.

Beispiel einer Selbstlerneinheit in Stud.IP