Multimediale Lernangebote gestalten

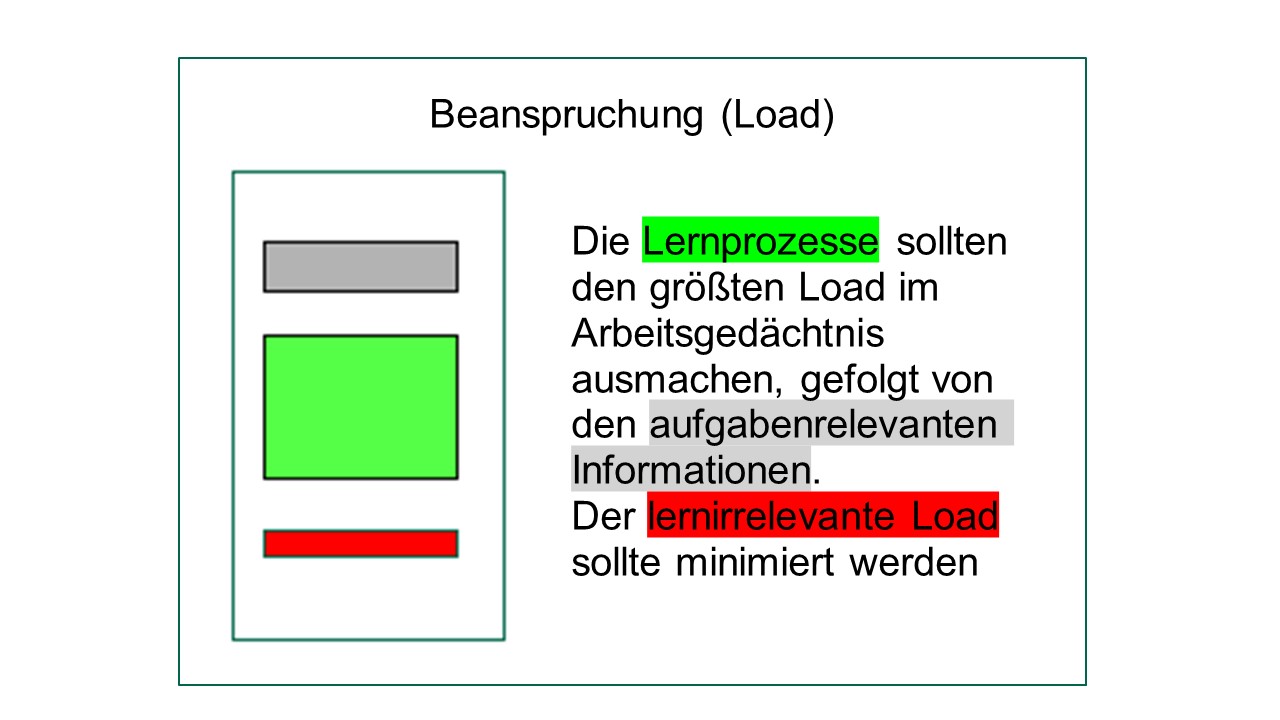

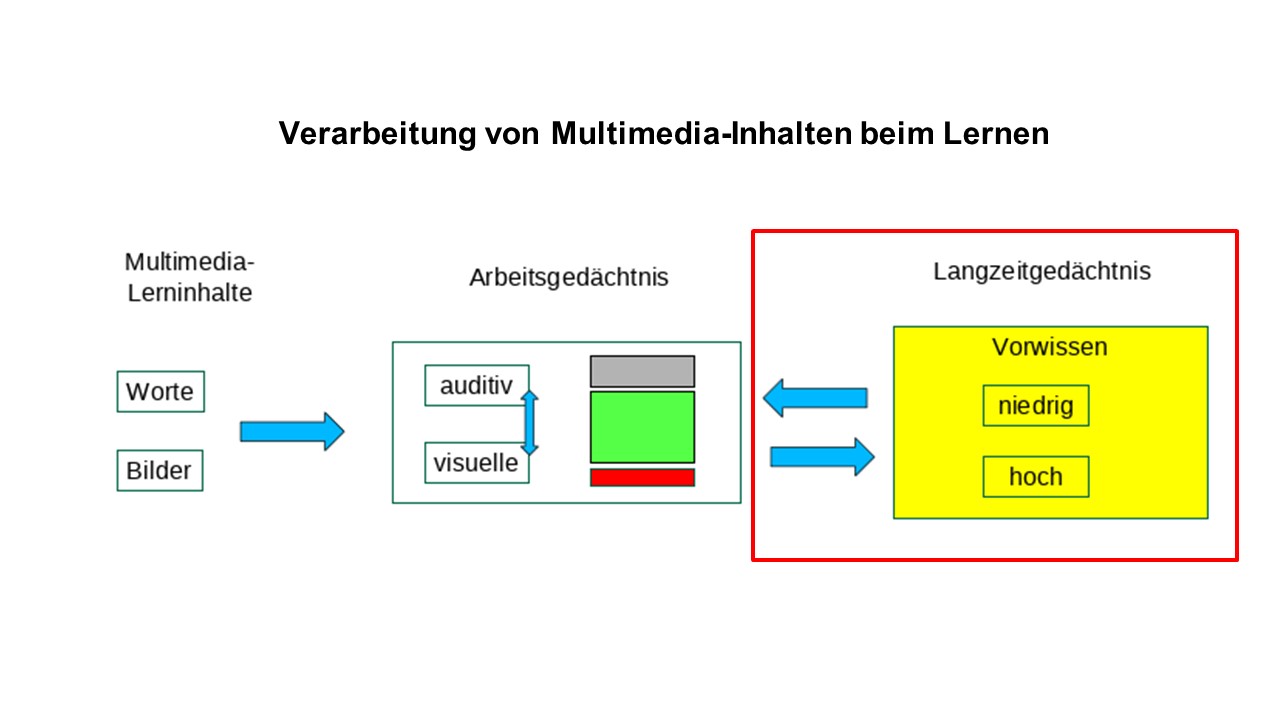

Von bebilderten PowerPoint-Folien bis zu interaktiven Lernvideos — die digitalen Möglichkeiten erlauben es, eine Vielzahl multimedialer Lernangebote zu gestalten, erfordern jedoch eine sorgfältige didaktische Gestaltung. Oft gilt das Prinzip „weniger ist mehr“, denn: Unser Arbeitsgedächtnis ist begrenzt. Wir sollten es beim Lernen so wenig wie möglich mit lernirrelevanten Inhalten belasten.

Grundlegende Gestaltungsprinzipien helfen bei der Entwicklung von multimedialen Angeboten, bei denen der Lerninhalt und nicht die Technik im Fokus steht. Die lernförderliche Wirkung der Prinzipien wurde mehrfach empirisch belegt (Mayer, 2021).

Viele der Prinzipien sind vor allem für Noviz*innen eines Lerngebietes sinnvoll, da sie durch Struktur und Ordnung die wichtigsten Lernelemente hervorheben. Fortgeschrittenen Lerner*innen können Sie jedoch mehr Komplexität in multimedialen Lernangeboten zumuten, damit sie durch eigene Strukturierungsbemühungen dazu lernen.

Auf dieser Seite finden Sie verschiedene Prinzipien und mediendidaktische Tipps mit Beispielen, die Sie relativ leicht bei der Gestaltung Ihrer Präsentationen und multimedialen Lernangebote umsetzen können...

Einfach umzusetzende Gestaltungsprinzipien

Personalisierung: Es ist günstig, Lernende in Videos, Audios, in Skripten und in Vorträgen persönlich zu adressieren und alltagsnahe Sprache zu verwenden. Das fördert die Aufmerksamkeit und das Lernen (Mayer, 2021).

Wenn Sie die Aufmerksamkeit und das Lernen Ihrer Studierenden fördern möchten, dann sprechen Sie sie in Texten, Videos und Audios direkt an, indem Sie Personalpronomen verwenden. So wie wir Sie hier direkt ansprechen.

Segmentierung: Achten Sie darauf, komplexe Lerneinheiten in überschaubare Segmente zu unterteilen. Dies lässt sich in Lernmodulen z.B. über Inhaltsverzeichnisse realisieren. Bei Videos und Audios bieten sich Playlisten mit Zeitstempeln an.

Segmentierungen helfen vor allem Noviz*innen, die über wenig Vor- und Strukturwissen zu einem Thema verfügen. Bei fortgeschrittenen Lernenden kann Segmentierung jedoch auch lernhemmend wirken, da diese durch ihr Vorwissen in der Lage sind, komplexes Material selber zu strukturieren (Mayer, 2021).

…

Mediendidaktische Prinzipien und Gestaltungstipps

Lernaufträge statt Infotainment

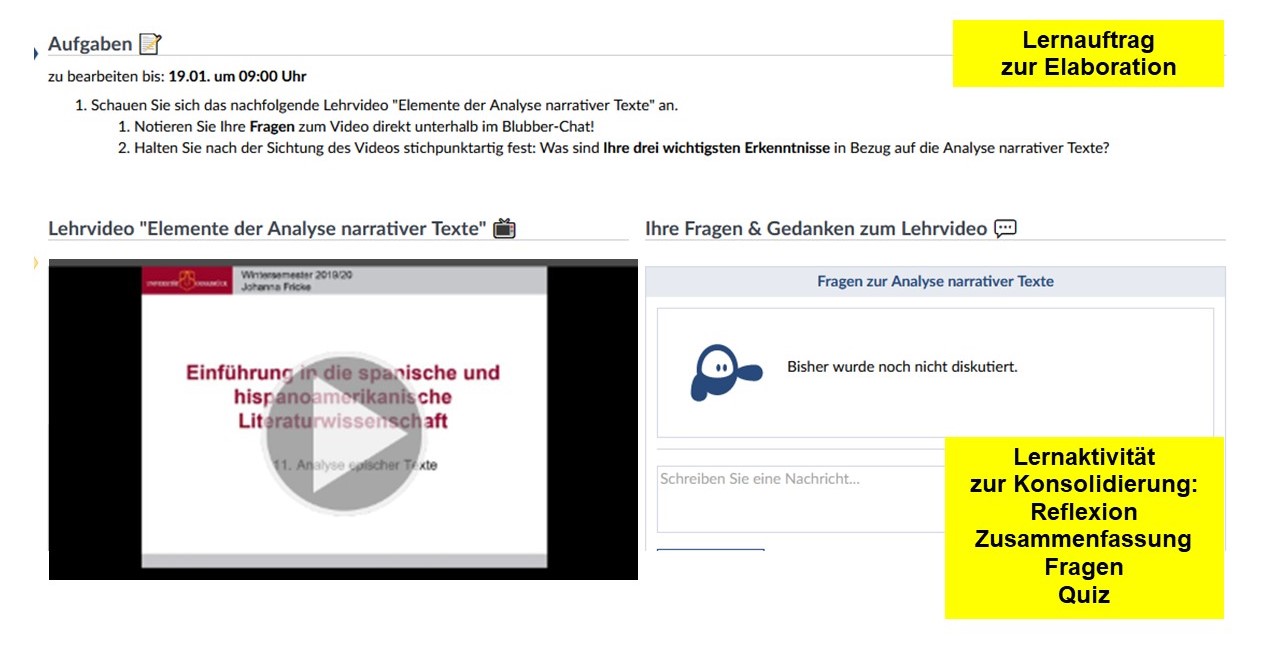

Die Berücksichtigung mediendidaktischer Prinzipien (Mayer, 2021) soll es den Lernenden einfacher machen, mit multimedialen Inhalten zu lernen. Aber gleichzeitig kann dies unsere Studierenden zu einer passiveren Konsumhaltung verführen (Kerres, 2018). Statt einer Erleichterung der Lernanstrengung wird mitunter eine Infotainment-Mentalität gefördert: Lernvideos werden wie Unterhaltungsvideos oberflächlich konsumiert.

Um dem vorzubeugen, ist es wichtig, dass Sie Ihre Multimedia-Angebote in Lernaufträge und Tests einbetten, die der Wissenselaboration und Verfestigung dienen.

In dem nebenstehenden Beispiel von Johanna Fricke sehen Sie, wie ein solcher Lernauftrag in einem Courseware-Lernmodul zu einem Video aufgebaut sein kann.

Bewegte Bilder sagen mehr als 1000 Worte

Wann ist der Einsatz von Lehrvideos sinnvoll? Zu dieser Frage möchten wir Ihnen ein Vortragsvideo der AG Psychologie & Lehr-Lern-Forschung der dghd auf YouTube empfehlen, das sich evidenzbasiert mit dem Thema Lehrvideos beschäftigt:

- Warum überhaupt Lehrvideos? (ab Min. 00:03:05)

- Was sind Lehrvideos? (ab Min. 00:07:17)

- Wirkungen von Lehrvideos (ab Min. 00:11:50)

- Wann sollte man Lehrvideos einsetzen? (ab Min. 00:17:00)

- Theoretische Basis: Wie lernen wir? (ab Min. 00:24:00)

- Wie sind gute Lehrvideos gestaltet? (Multimedia-Prinzipien) (ab Min. 00:33:15)

- Wie werden Lehrvideos lernförderlich in die Lehre eingebettet? (ab Min. 00:51:45)

Vortragende: Dr. Annette Glathe (TU Darmstadt), Dr. Ulrike Hanke (Hanke Teacher Training), Martina Mörth (Berliner Zentrum für Hochschullehre), Dr. Jana Rückmann (Charité – Universitätsmedizin Berlin), Julia Ruleva (Berliner Zentrum für Hochschullehre), Martina Venus (Bayerisches Zentrum für Innovative Lehre).

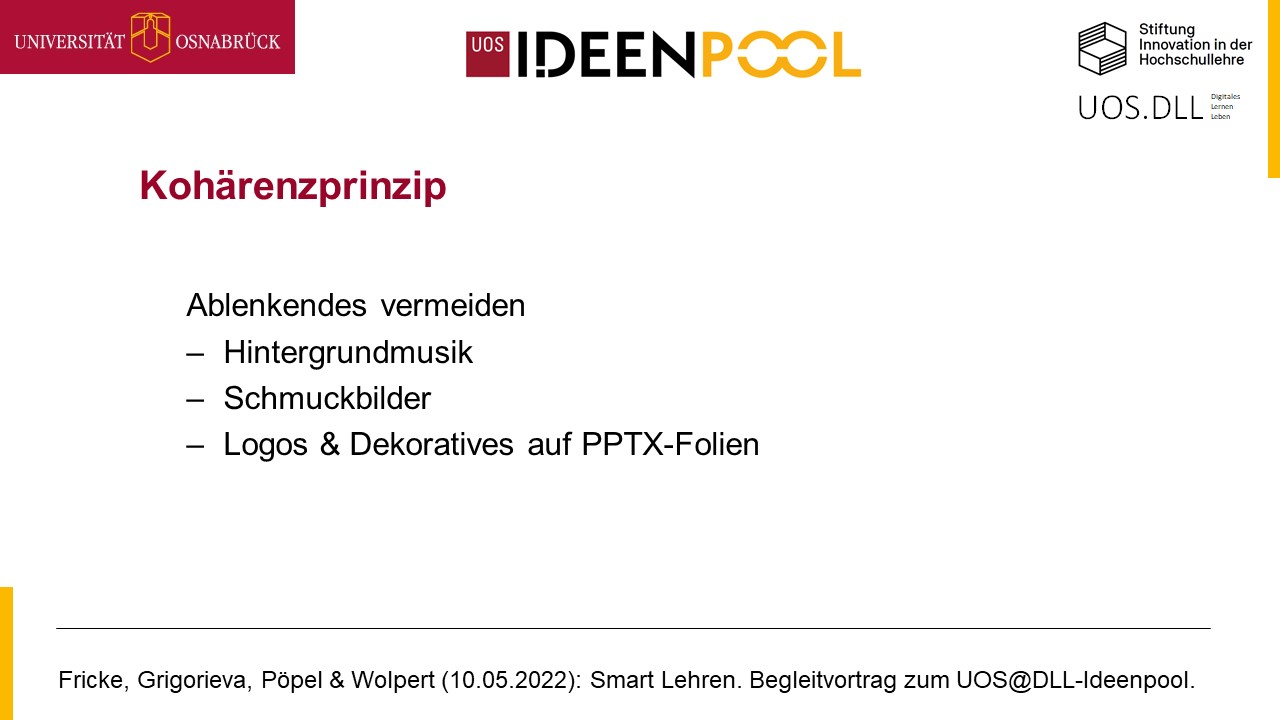

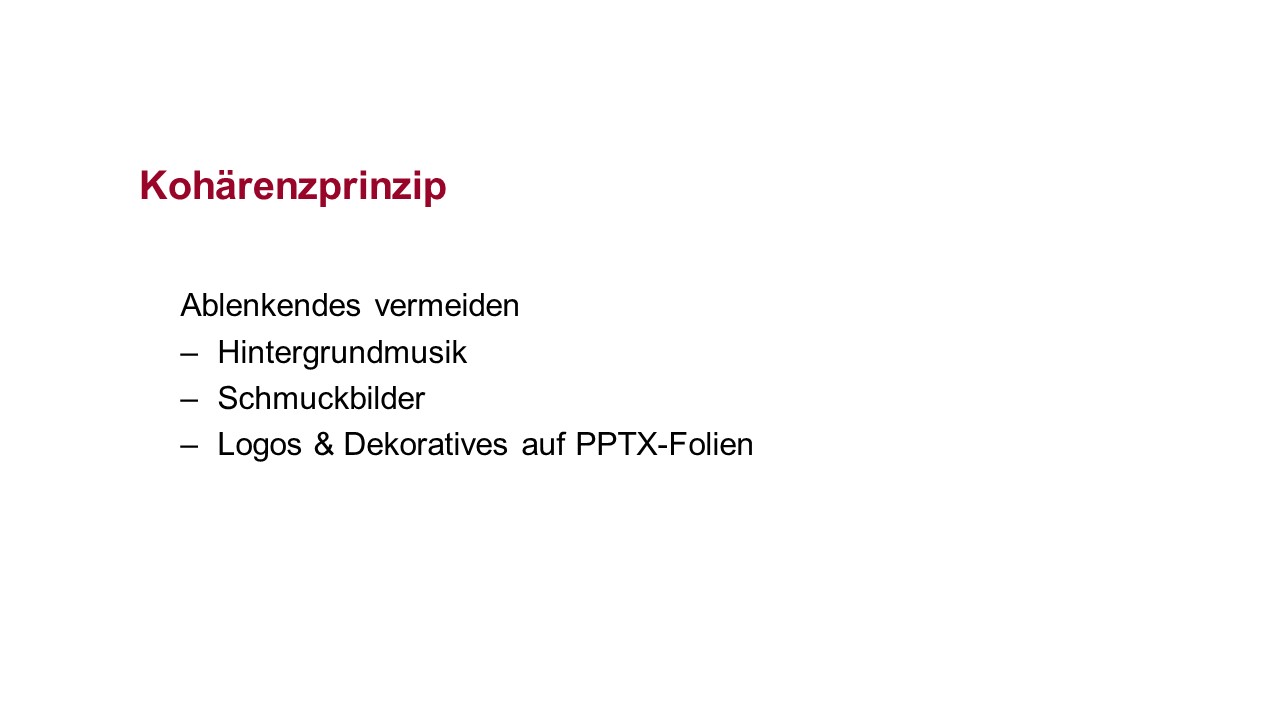

Kohärenz — Weniger ist mehr

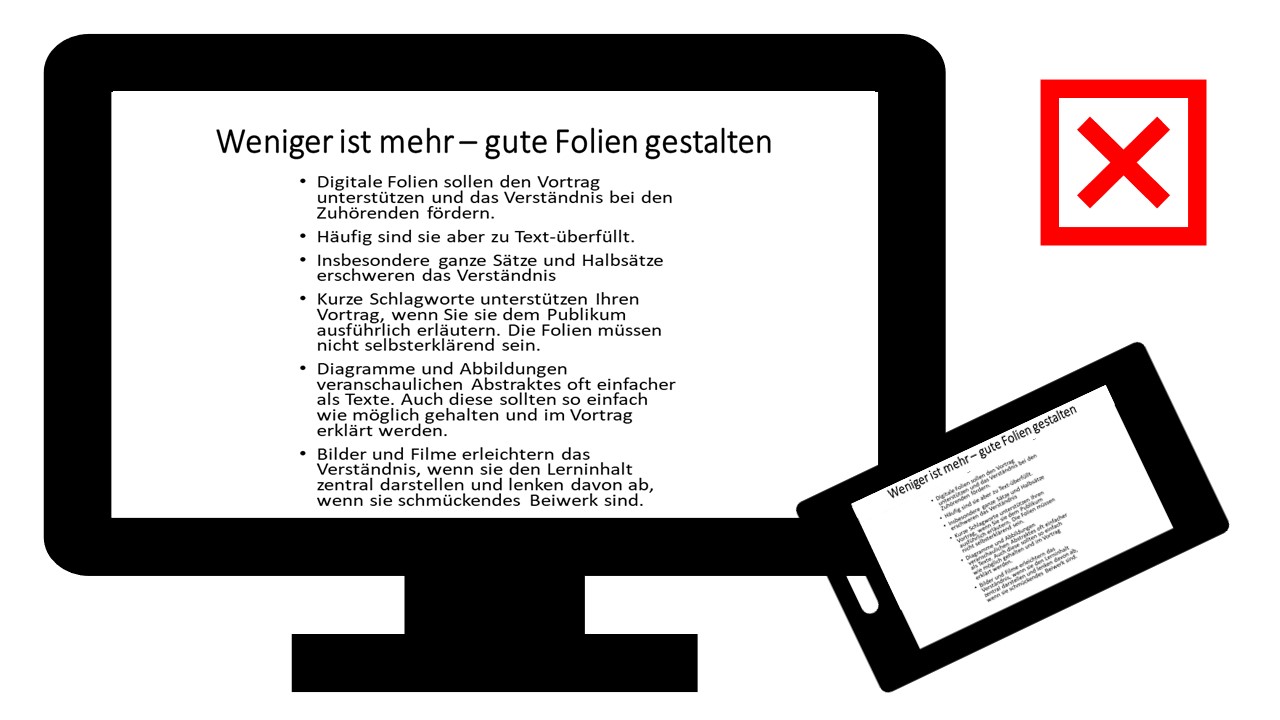

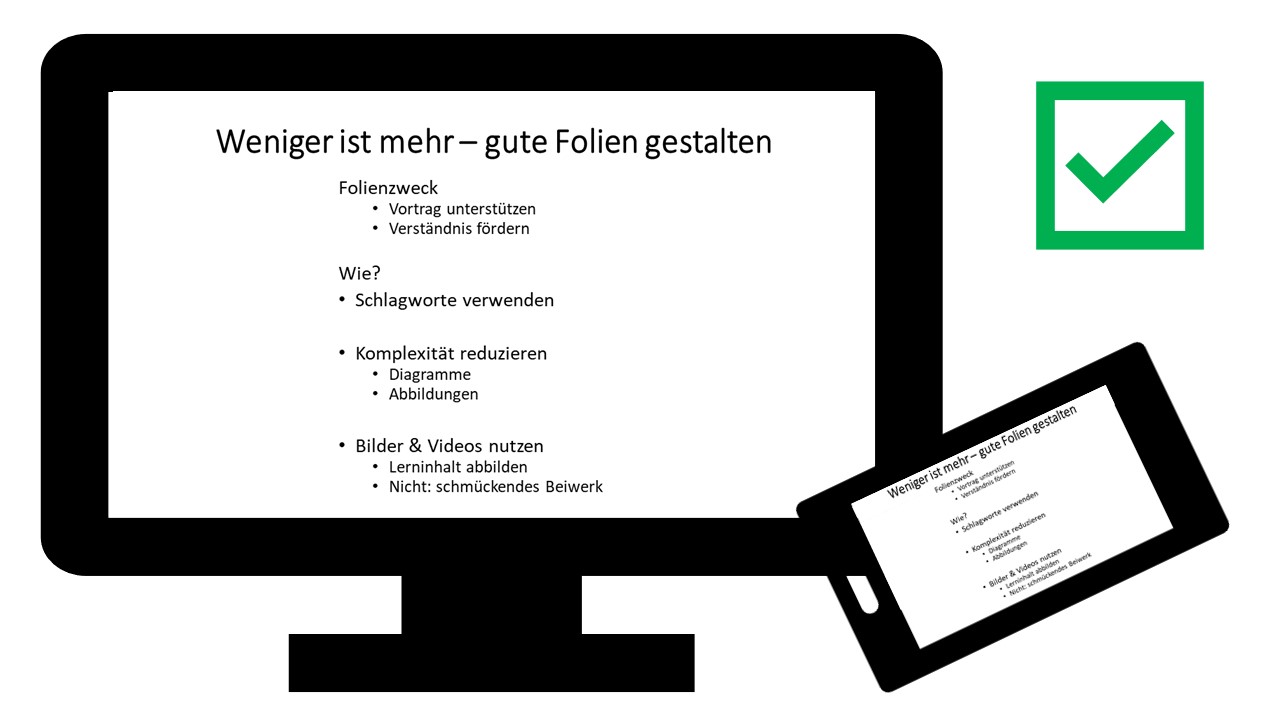

Zur Schaffung von Kohärenz sollte alles vom Lernstoff Ablenkende vermieden werden: Verzichten Sie bei Folien, Lehrvideos und Lernmodulen soweit wie möglich auf schmückende Hintergrundbilder, Logos sowie auf sich wiederholende lernirrelevante Informationen in Fuß- und Kopfzeilen.

Zudem sollten Sie auf Folien besser Schlagworte zeigen, die Sie im Vortrag erläutern. Vermeiden Sie ausführliche Texte, die Sie paraphrasieren (siehe dazu auch den Abschnitt „Redundanz vermeiden“; Mayer, 2021).

Beispiele für nicht-kohärente vs kohärente Foliengestaltung

Zu viele lernirrelevante Bilder und Informationen

Verzicht auf Schmückendes — Fokus auf Lerninformationen

Zu viel ausgeschriebener Folientext

Vortragsrelevante Schlagworte

Signalisierung — Wichtiges hervorheben

Bei der Signalisierung heben Sie Relevantes für den Lernprozess hervor, wie z.B. in einer Legende die Bedeutung von farbigen Abbildungselementen durch korrespondierende Farbunterlegung der Beschreibungen.

In einem Vortrag heben Sie die Folienelemente, die Sie gerade erläutern, durch Markierungen hervor, wie z.B. rote Kästen. Dadurch lenken Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Lernenden und der rote Faden geht nicht verloren (Mayer, 2021).

Kontiguität — Informationsnähe gestalten

Bei der zeitlichen Kontiguität geht es darum, dass in einem Vortrag oder in einem Lernvideo der gesprochene Text sich auf das bezieht, was aktuell im Bild zu sehen ist. Vermeiden Sie möglichst Erläuterungen wie „Das sehen wir gleich noch auf einer der nächsten Folien“ oder „Das haben Sie vor 5 Minuten bereits gesehen“. Zeigen Sie die Information besser noch einmal, damit das Arbeitsgedächtnis nicht durch das Wiedererinnern oder Antizipieren dieser belastet wird.

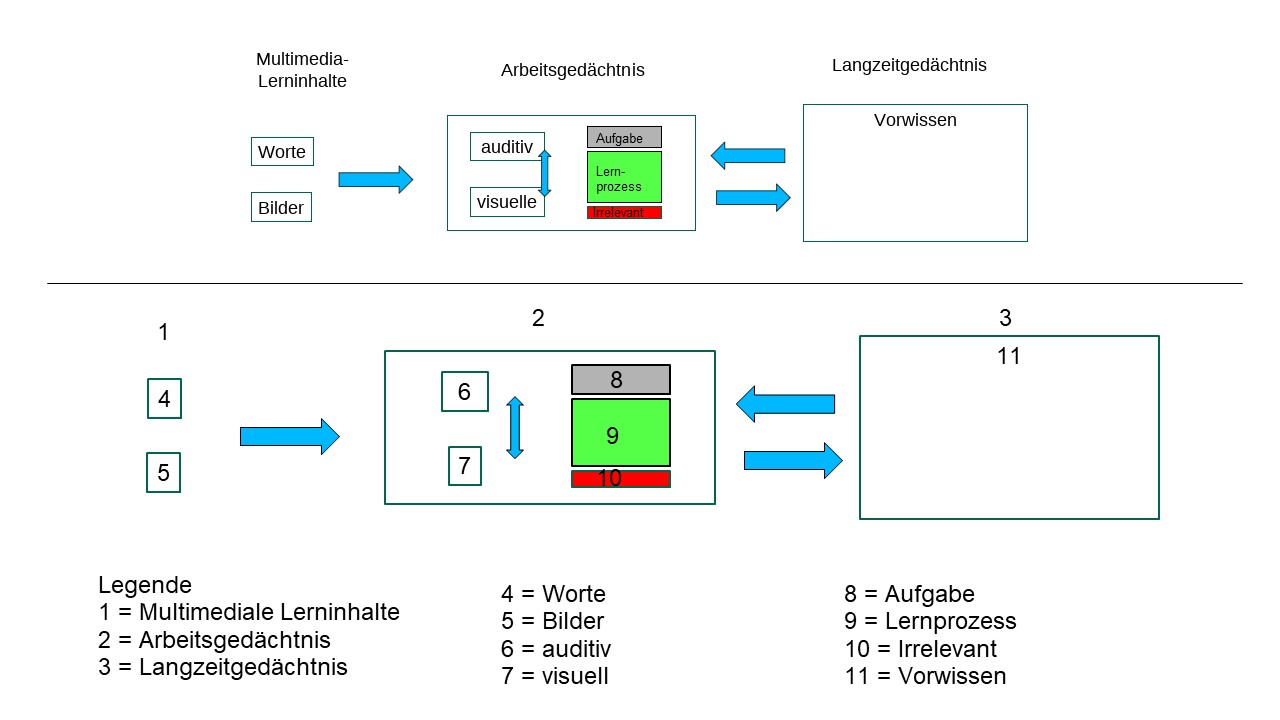

Bei der räumlichen Kontiguität geht es darum, Beschriftungen von Elementen in Diagrammen und Infografiken möglichst im Bild direkt an den zu bezeichnenden Stellen zu platzieren und nicht in separate Legenden auszulagern. Denn wenn die Information ausgelagert wird, muss das Auge immer wieder zwischen der Legende und den Abbildungselementen hin- und herspringen. Das belastet das Arbeitsgedächtnis unnötig (Mayer, 2021). Vergleichen Sie einmal die Wirkung der grafischen Darstellung oberhalb vs unterhalb des Striches in dieser Abbildung:

Redundanz vermeiden

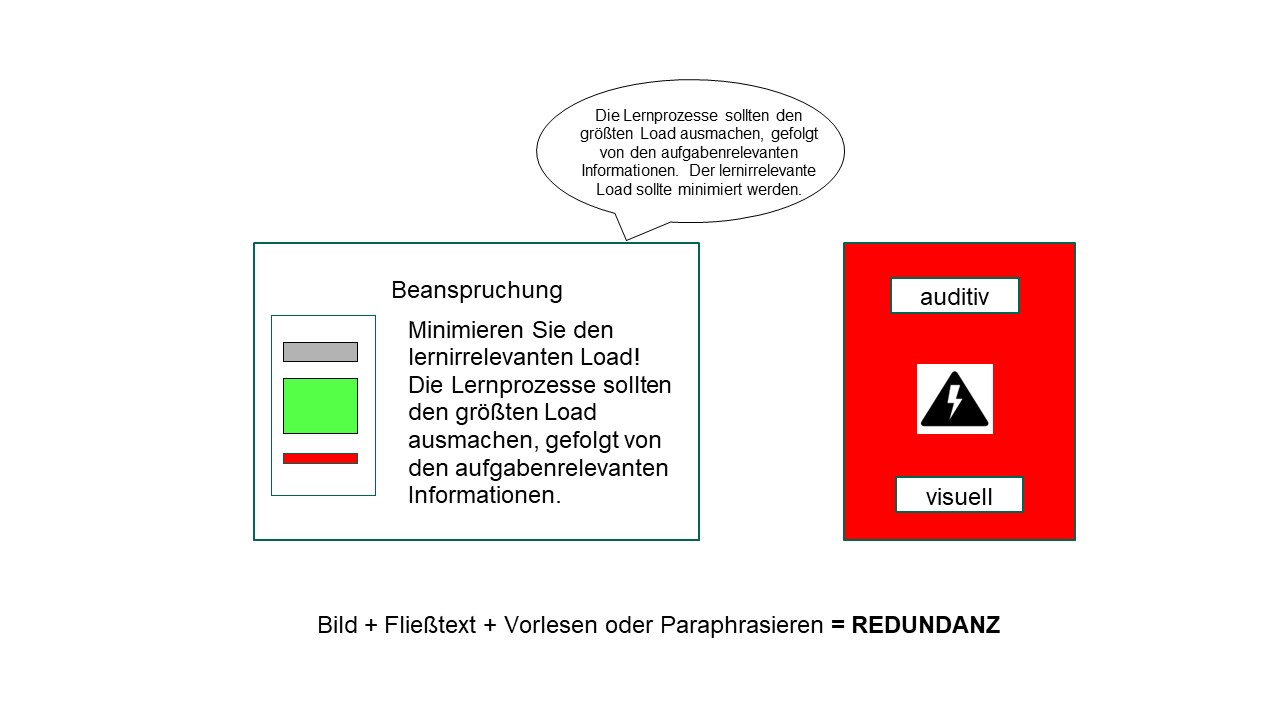

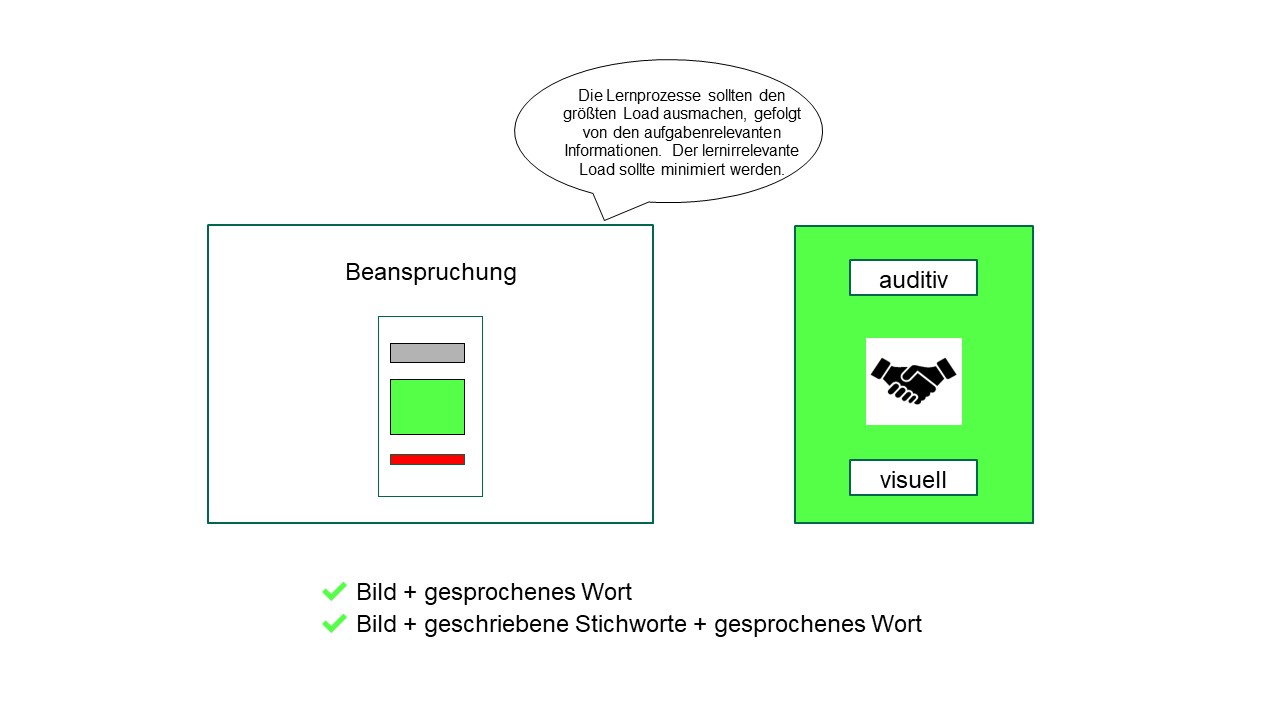

Bilder und Worte sollten sich sinnvoll ergänzen. Abbildungen und Bilder sollten auf Folien oder in Videos am besten für sich allein stehen, so wie im Beispiel links unten. Bei solchen Folien erläutern Sie den Inhalt mündlich (Mayer, 2021).

Im rechten Beispiel steht der Erläuterungstext neben der Abbildung auf einer Folie. Vermeiden Sie es, diesen Ihrem Publikum vorzulesen oder zu paraphrasieren, dadurch schaffen Sie unnötige Redundanz, da bei Ihren Lernenden dann der gesprochene mit dem gedruckten Text konkurriert und das Arbeitsgedächtnis belastet. Damit erschweren Sie das Verstehen der Abbildung.

Verkörperung — seien Sie sichtbar

Wenn Sie Lehrvideos produzieren, dann lernen Ihre Studierenden besser damit, wenn Sie selbst darin sichtbar sind, z. B. beim Erklären vor einer Tafel oder einem Whiteboard. Wenn Sie Screencasts produzieren, in denen die Folien im Vordergrund stehen, dann ist es lernförderlich, wenn Sie als Lehrperson in einem kleinen Bildausschnitt im Video zu sehen sind.

Dasselbe gilt für Onlinevorträge, die Sie aufzeichnen. Auch hier sollten die Folieninhalte im Mittelpunkt stehen, ein kleines Videofenster mit Ihnen als Vortragende*r hilft, die Aufmerksamkeit zu halten. Aber nur, wenn Sie live beim Vortragen zu sehen sind! Ein statisches Foto von Ihnen lenkt hingegen ab (Mayer, 2021).

Digitale Folien — Checkliste für eine lernförderliche Gestaltung

Krist et al. (2015) fassen in ihrem Artikel „PowerPoint-Präsentationen“ die aktuelle Forschungslage zur lernförderlichen Gestaltung von digitalen Folien für Vorträge zusammen.

Auf dieser Basis wurde eine empiriebasierte Handreichung für Lehrende entwickelt (Pöpel, 2019), die Sie auf Researchgate downloaden können: Power Point & Co. – Wie Sie digitale Folien lernförderlich gestalten.

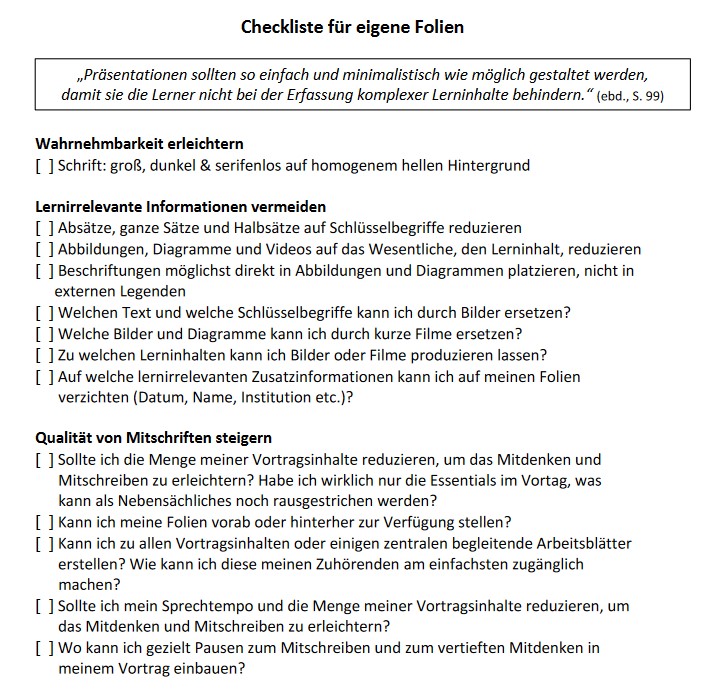

Die Handreichung enthält Tipps und Beispiele, wie Sie digitale Folien bzgl. Texte, Bilder, Diagrammen und Videos gestalten sollten und wie Sie begleitende Handouts für Mitschriften anbieten können. Diese Aspekte können mithilfe einer Checkliste überprüft werden (siehe Abbildung rechts).

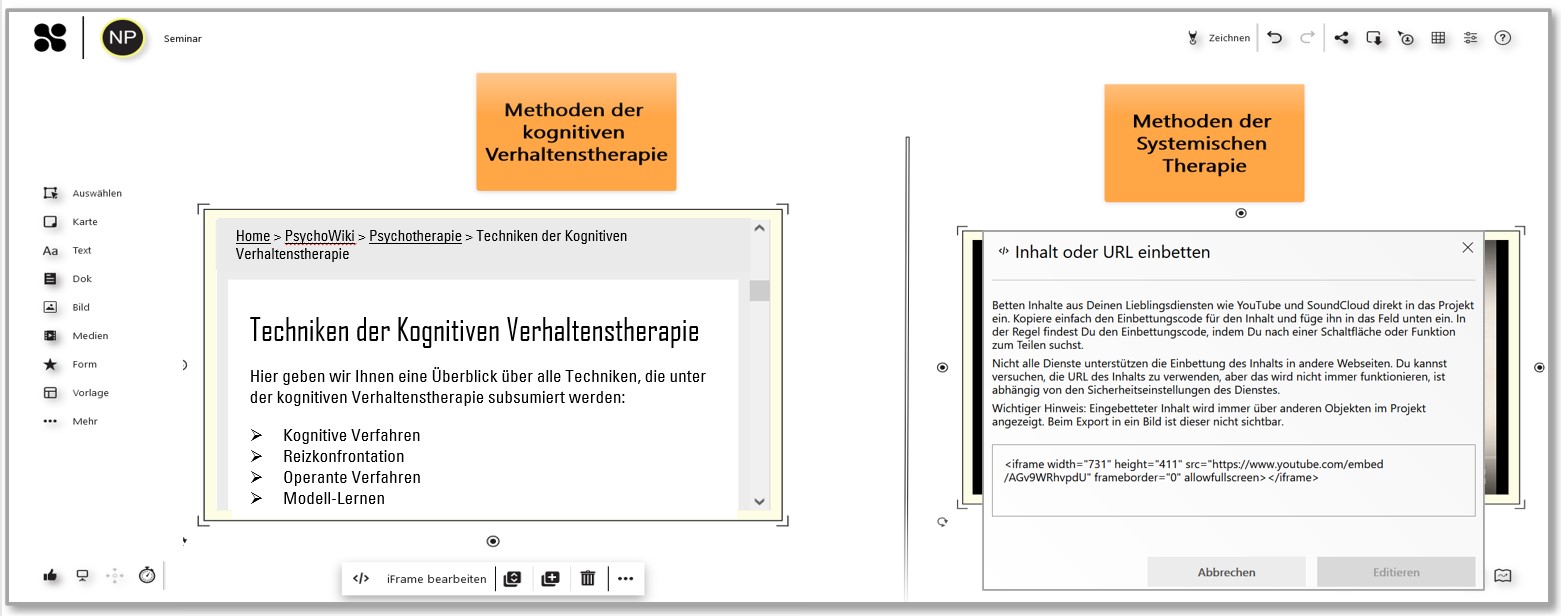

Multimedia-Angebote auf Collaboard bereitstellen

Collaboard ist ein Online-Whiteboard, auf dem Sie multimediale Inhalte gestalten und kollaborativ bearbeiten lassen können.

Collaboard eignet sich besonders für komplexe multimediale Informationsdarstellungen, indem Webseiten und Videos direkt über die Funktion iframe eingebettet werden. Dadurch sind multimediale Informationen direkt auf dem Board ansehbar. Niemand muss auf einen Link klicken und so zwischen dem Collarboard und einer anderen Webseite im Browser hin- und herspringen.

Testen Sie vorab unbedingt aus, unter welchen Browsern diese Option zuverlässig funktioniert!

Eine hilfreiche Einführung in Collaboard bietet diese Seite der Leuphana-Universität: Im Videotutorial zu den Basisfunktionen wird die Arbeit mit den Elementen auf dem Board in 5 Minuten dargestellt. Im Video zu erweiterten Funktionen werden zudem Board-Vorlagen, Quicklinks, Abstimmungen, Export u. a. in wenigen Minuten erklärt.

Bitte beachten Sie: Für Angehörige niedersächsischer Hochschulen ist die datenschutzkonforme Nutzung von Collaboard in der Lehre nur über die Academic Cloud (AC) möglich. Da die AC und Collaboard durch die GWDG gehostet werden, kann bei technischen Problemen nur der GWDG-Support weiterhelfen. Für alle Fragen zum didaktischen Einsatz von Collaboard steht Ihnen das virtUOS zur Verfügung.